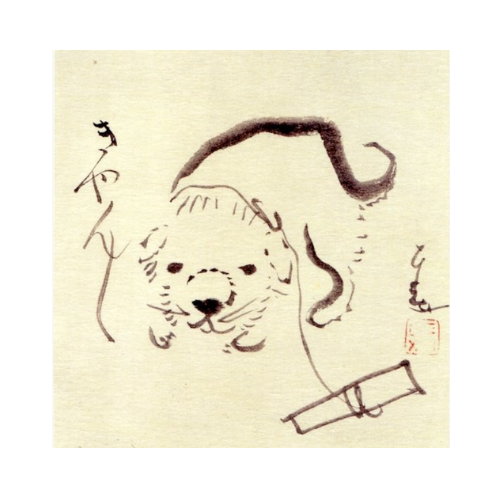

今回は、仙厓(せんがい)さんの描いた

「きゃふんきゃふん」と鳴くワンちゃん登場です。

仙厓さんは、臨済宗の禅僧です。

日本画好き、犬好きの間では、すでに有名な「仙厓さんの犬」

ほんの少しマニアックに考察してみたいと思います。

また、仙厓さんの他の絵や 仙厓さんご自身の生い立ちなどについても

ご紹介したいと思います。

Contents

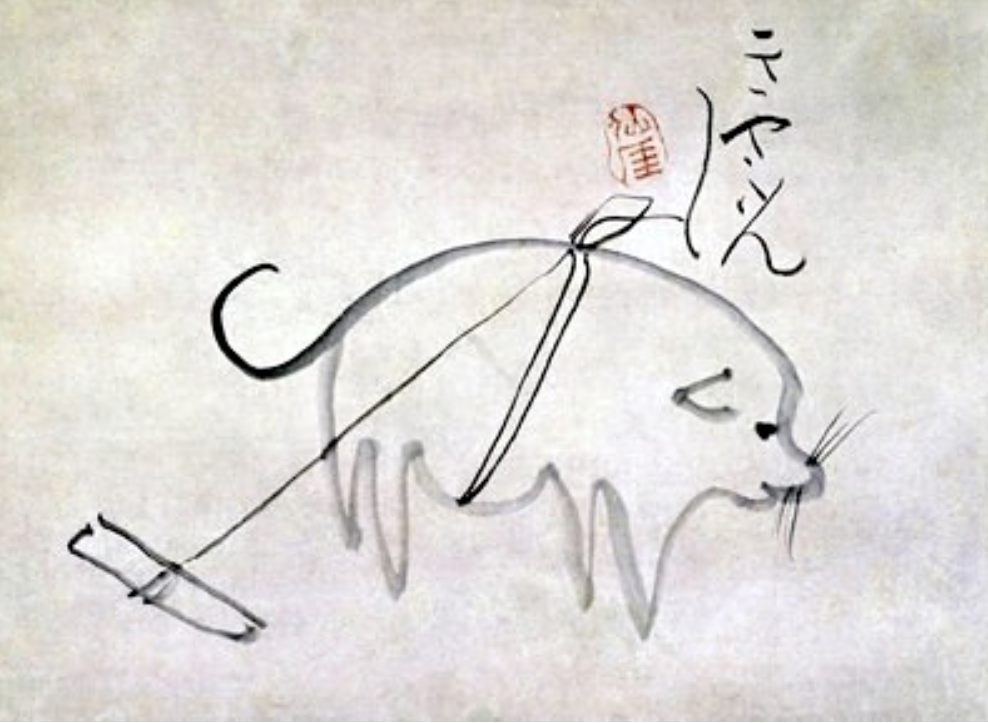

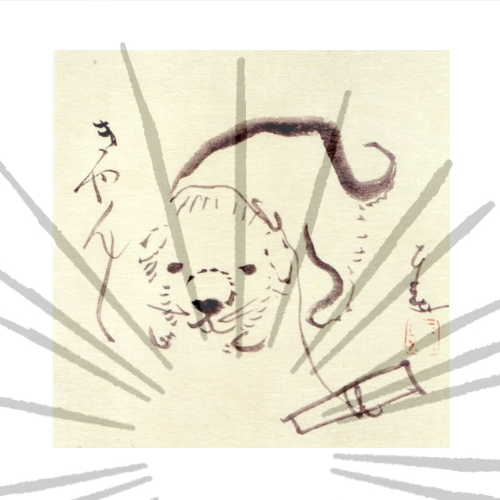

きゃふんきゃふんと鳴く 仙厓さんの犬は

立ち姿か 寝姿か

この絵を解説する文を探すと、

次のような評価しか見たことがないので、自分なりに、考察してみます。

「犬は、杭は抜けているのに、そこに立っている状態。」「かわいい」

犬の感情の指標となる部位を観察し、犬の習性を踏まえて、仮説を立てて「きゃふんきゃふん」犬を考察します。

立っているとしたら 考えられること

考えられるのは、2通り

①不安感、嫌悪感のある状態ではないのか、、、

- 背中の丸みから、仔犬と思われる

- 目線は、下向き

- しっぽを振っていないようなので、横に倒して喜んでいる耳ではなく、

不安を感じている状況ではないか(もともとたれ耳であっても、同様) - しっぽを内側に巻いていないので、恐怖ではない

- 体を結ぶ紐、立っているなら、カーブが直線的すぎないか

- 全体的な印象は、うつろ。寂しさ。遠ざけたい気持ちのように感じる

(何から?見ている人間から)

②様子見をしている中立な状態なのかもしれない、、、

- ①と同じく仔犬と仮定

- 興味を持った対象が、目線の先(前方下)にあるかもしれない状況

(小鳥、虫、食べ物など)。じっと様子をうかがっている - しっぽをゆすっていない様子なので、活き活きとした感情ではない

- もともとたれ耳であっても同様で、耳は強い感情を表していない。

- 中立な状況だが、きゃふんきゃふんという、濁らせたような鳴き方は、

次に起こることを期待している鳴き方といえるかもしれない

(食べ物に届くかもしれないという期待する気持ちなど) - ひもを引っ張らずに静止なら、垂れて緩やかなカーブを描くはず

- もしも杭が抜けて引きずっていても、ほんの一瞬立ち止まった場面なら、中立可能か?

寝ころんでいるとしたら 考えられること

- ①と同じく背中の丸みから、仔犬と仮定

- 無防備に手足をまっすぐに伸ばしてリラックスした状態

- 目は、半開きのレム睡眠中かも。または閉じている描写かも

- 夢を見ているなら、きゃふんきゃふんとは、口ごもった発音の寝言かもしれない

- 耳は、脱力感たっぷり。もともとたれ耳の可能性も

- しっぽは、自然に垂れて地面に沿った形状

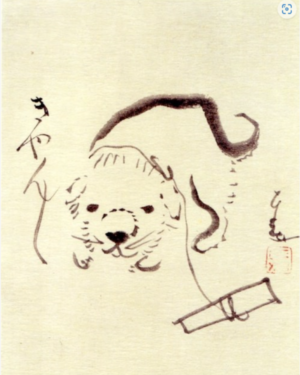

きゃんきゃんと鳴く 仙厓さんの犬の杭は

抜けているのか いないのか

続いて、杭の見方です。

これが、地面から抜けているのか、いないのか。です。

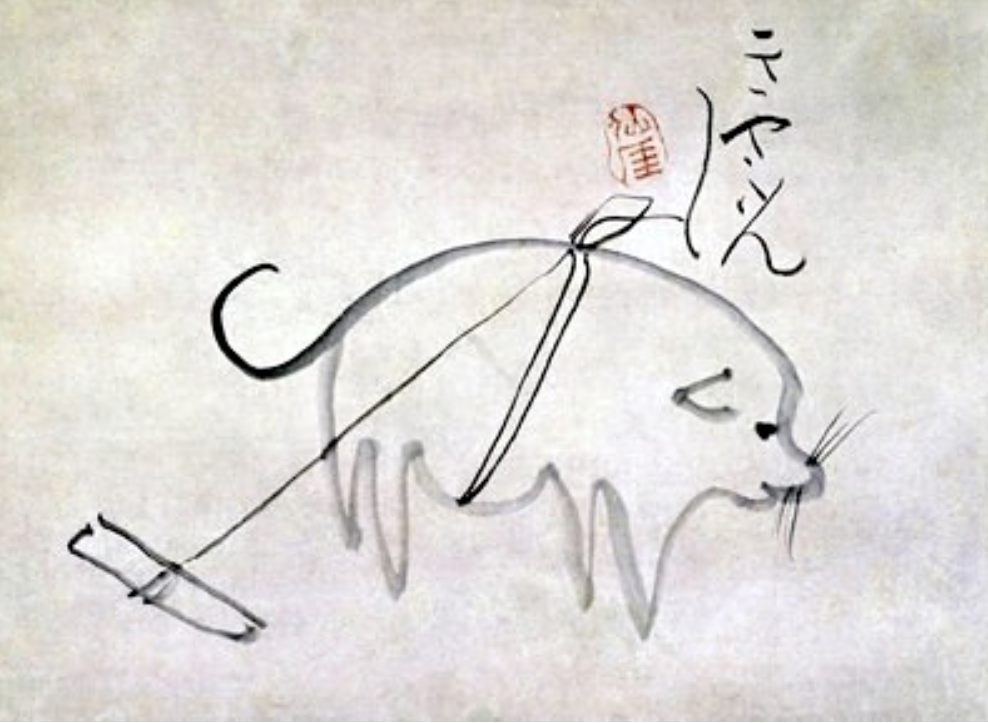

そこで、もう一枚、

杭が描かれている「きゃんきゃん」と鳴く犬も登場してもらいました。

繰り返しますが、一般的な解説では、

「抜けている」という説しか見たことがありません。

(他にあるのかな?あったらごめんなさい)

しかし、 じっと、杭を眺めて、犬と会話をしていたら、

見えてきたのです。

杭の線、ひもの線は、絵画図法の一点透視図法の効果、

ねらってませんかね?

故意にというより、見たままの印象を描いたら

結果的にこの傾きになったのだろうと考えます。

仙厓さんの自然な筆の運びで、今まで気づきませんでしたが、

建築界やイラスト界で言うとパース線、マンガで言うと集中線です。

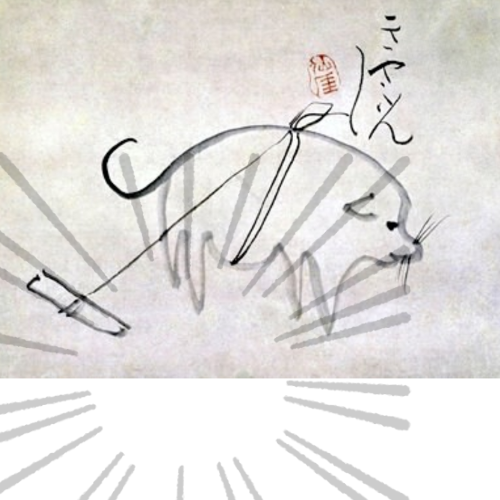

ここから、実験です。

「きゃふんきゃふん」犬の絵と、「きゃんきゃん」犬の絵をじっと眺めてみてください。集中線のあるほう⇒ないほう、それぞれ3秒くらいずつ。この集中線の残像が頭の中にあるうちに、もう一度、元の絵を見てみてください。

どうでしょう?リアルに見えてきませんか?犬とあなたの間の距離感が。あなたは、犬を見下ろしています。きゃふんきゃふん犬は、リアルに寝ているように見えませんか?きゃんきゃん犬は、あなたをじっと見上げていませんか?。それを感じ取れると、犬の感情も伝わってくるように思いませんか?

いかがでしょう。杭は抜けている? それとも、しっかりと立っている? どちらがより、リアルに感じられるでしょうか

抜けているなら 考えられること

- 引きずって歩き回るでしょう。仔犬がじっとしているのは、怖くて隠れたがる時、眠い時などでしょうか。人に慣れていなければ、人間から遠ざかろうとするはず

- 抜けた杭を引きずっていて、ふと立ち止まった瞬間の、「人間観察の一瞬」にも見えなくもない

打込んであるなら 考えられること

- きゃふんきゃふん犬は、リラックスしてすやすや寝顔で微笑んで見えます。

- きゃんきゃん犬は、背中と後ろ足の線が太く、力がこもっていて、一人前に踏ん張って見上げています。観る人側に対面して静止しているので、ひもが緩んでいます。

- どちらの犬の場合も、杭は打ちこんである状態に見えてきます。

憶測の話メモ:

犬好きの仙厓さんが、野良の子を連れてきて間もない、そんな様子が浮かびました。きゃんきゃん鳴いて仙厓さんを呼んでいたのでは?しかし、まだ、心を許していないワンちゃんは、近づいてきた、巨大な人間を見上げ、キッと、緊張している瞬間。お互いを探りあっている空気。いかがでしょう?

ここが気になるメモ:

きゃふんきゃふんと鳴く 仙厓さんの犬の 鳴き声がヘン

擬声語で声や音を表現する時、江戸時代と現代では、感覚が違うだろうことは、想像できますが、欧米人ほどの感覚の違いは、ないだろうと、推測します。日本人は当たり前に「虫の音」を聞いてめでる民族ですが、対して、欧米人は、「虫の音」をただの音、または、騒音としてしか聞こえないらしいのです。同じ日本人の仙厓さんが表現した「きゃふんきゃふん」にも、日本人ならわかる、ちゃんとした訳があるに違いない、と思うのです。それで、前の節で提案した、「寝言説」が浮かび上がります。ワンちゃんの寝言を聞いたことのある方、いかがでしょうか

考察の結論・・・以上の考察から、このワンちゃんは、寝転がって寝ていて、「きゃふんきゃふん」と寝言を言っている。杭は抜けていない。

禅画の公案として、仙厓さんが伝えたかったこととは・・・

《人を信頼しきって寝ている仔犬の可愛さ。このような状況を作れるかどうかは、人の心次第》

さあ、いかがでしょう。皆さんは、しっくりきますか?

安心して寝てるなら、うれしいな♡

参考メモ・・・こちらの解釈が一般的のようです。。

「きゃふんきゃふん」犬の絵の杭の解釈について、出光美術館学芸員さんの言葉を一部抜粋してご紹介します。

「実はこの絵にも、禅の教えが込められています。子犬は紐につながれて身動きができないようですが、よく見ると杭は地面から外れているか、埋められているとしても少しだけです」

~中略~

「この犬は目的地に行こうと思えばすぐ行けるのに、動こうとしない。世の中のしがらみや既成概念に捉われて、ほんらいの自由を忘れて一歩を踏み出せない人間の姿を描いているとも解釈できます」

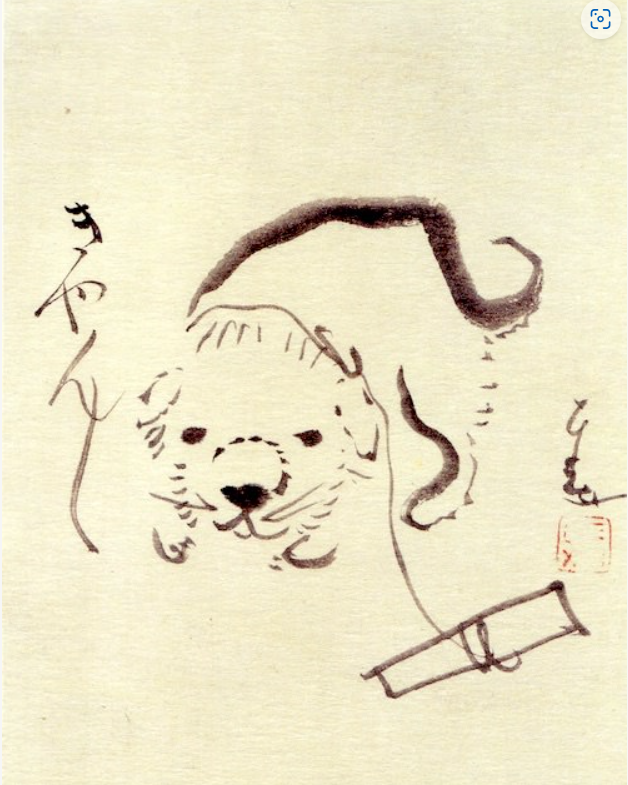

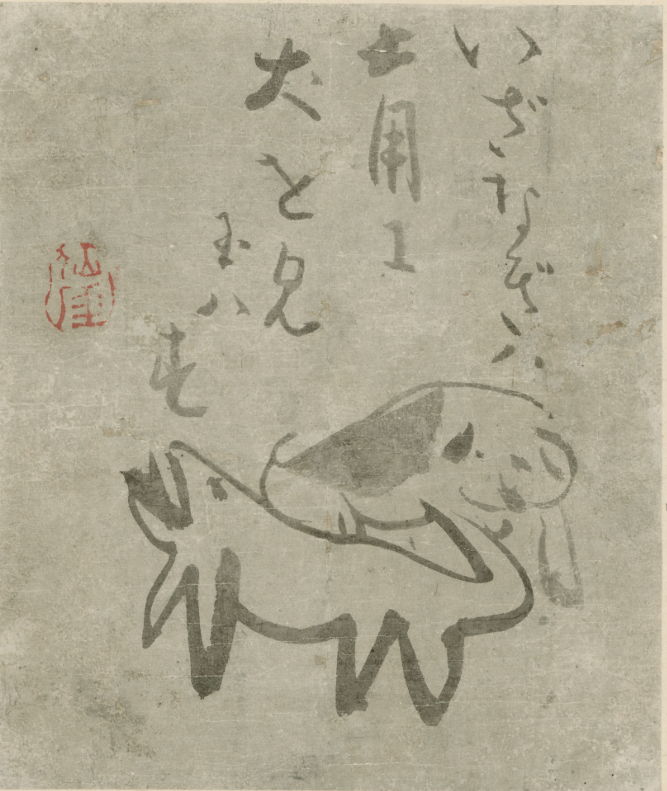

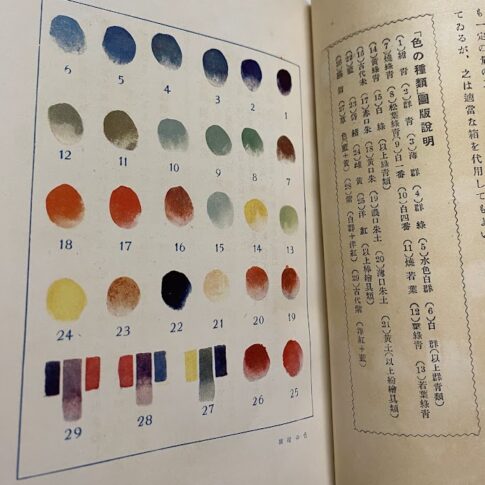

仙厓さんの白い犬

仙厓さんの白い犬の絵を3枚、ご紹介します

一幅 紙本墨画 24.0×20.4cm

「いぬの年祝ふた」(いぬのとしいわいうた)犬図

「博多祝い歌」を戌年(犬年)の年初に、

博多祝い唄を神社に奉納した時の様子を記録したものか。

裃(かみしも)と袴(はかま)を身につけた男の人が、

犬を携えたまま、大きな口を開けて歌っている様子らしい。

(鼻と見る人もいるけれど、唄いの絵なので口と思われ。。)

ふっくらとした犬は、白毛。成犬のように感じます。

ご主人(神職役)も白いふっくらとした袴。

犬は、姿雰囲気が似ていて、意味を強調するお役目か?

白い犬について一言:白犬は、古代から日本人に好まれ霊獣あるいは妖獣として位置づけられ、白犬をある種特別視する伝統があるとのこと(谷口研語氏(『犬の日本史』PHP親書)

博多祝い唄を聞きたい場合⇒博多祝い唄と博多手一本 | 山笠講座 | 博多祇園山笠目録 福岡の夏祭り山笠

「白い犬」は、とても縁起の良い相棒なんですね。

そして、思い浮かぶ言葉は、

「紺屋の白袴」(こんやのしろばかま)でしょうか。

紺屋の白袴

(ことわざの意味:他人のことばかりをして、自分のことがままならない)

深読み⇒まずは自分のことをしっかりやる1年にいたしましょう。

さあ、どうでしょうか。こじつけ気味か(笑)

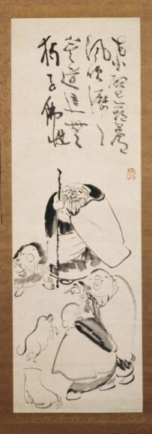

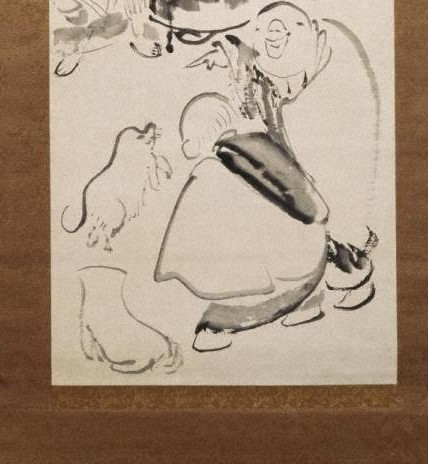

趙州狗子図(じょうしゅうくしず)

「画賛」

狗子佛性(くしぶっしょう)

莫道這無(これなしと、いうことなかれ)

風吹瀝々(かぜふくこと、れきれき)

東壁胡蘆(とうへきころ)

狗子佛性

莫道這無

※犬にも仏性があるかという問いに、無しと言うべきではない、のでは?という公案。

風吹瀝々

東壁胡蘆

※「禅宗の開祖、達磨(だるま。生没年不詳)がインドから中国に来て伝えようとしたことは何か」という問いに対し、「東の壁にヒョウタンを掛けてあるのが風に揺れている。ではそれはいつからあるのか」と趙州が聞き返したという公案を指している。

禅の公案(禅僧に与えられる問題、課題、テーマ)公案は、真実に触れるための道具。修行者が固定観念を捨て、直感的な洞察を得るための手段

趙州狗子図 仙厓義梵画 愛知県美術館所蔵

木村定三コレクション 紙本墨画 94.3×30.8cm

下の絵は、部分拡大図です

「趙州狗子図」 (じょうしゅうくしず)

これも、添えられた画賛、公案の文字の意味が分からなければ、

深くは読み解けないでしょう。

狗子佛性(くしぶっしょう)

東壁胡蘆(とうへきころ)

この二種の公案が文字で書かれていることから、

テーマが2個あるので、わんちゃんも2匹、登場させたのかも?

そして、どちらも、聖なる白犬!

そして、

正面に高僧の趙州がいて、禅僧たちのやり取りを見ている構図。

小さな小僧さんがいます。

仙厓さんは、この禅画を見せつつ、

『よく見なさい。長く語り継がれるテーマなのじゃ。

この小さい小僧が私で、

仙厓(禅僧あるいはこれからの人々)なのじゃ』

『今もなお、道の途中なのじゃよ』と、

言ったとか言わなかったとか^^

仙厓さんの言葉を想像してみました。

そんなことはつゆ知らず、無邪気なワンちゃんたちは、

「邪気を払って、人生を楽しんで!」

・・・と、はしゃいでいるみたい。

上の犬は、笑顔。下の犬は、しっぽ振っている!

うれしい気持ちが伝播してきます。

そうそう 仲良く遊んでいるだけで良いんだよ~~

ぐー👍

どう解釈しても、きっと、

『ほうほう』と言って仙厓さんは、笑ってくれるでしょう!

「いざなぎハ土用に犬を見玉ハす」 犬図

一幅 紙本墨画 24.0×20.4cm

意味:「イザナギは、土用の期間(立秋前の暑い18日間)に、

犬をご覧になった」??

浅学な自分には、わかりにくかったです。

いったい、誰に向けて描いたものでしょうか?

女性か、男性か。

若手か、老人か。

悩みを打ち明けた者か、ただの隣人か。

犬は、多産で安産の象徴なので、願をかけて、

「暑い夏でもよく励みなさい」と、励ましの書画であるなら、

まあ、どなたへ向けても、通じるといえば通じますか。。

それにしても、トカゲ説があるほど、犬には、見えない手前の犬。

しっぽでも噛まれたのかな?

それほど大胆な筆づかい。

犬たちは、喧嘩のように激しくけん制し合っているのかもしれません。

仙厓は、「それも良し!」と伝えているのでしょうかね。

動画撮影のできない時代に、

筆1本で表す強烈な線ですね。

禅画の問いかけとしては、オーソドックスに、公案のひとつである【犬に佛性があるや否や】ではないでしょうか。

参考メモ・・・二匹の犬が互いに背を向けるように描かれている。賛文のイザナギ神は、妻のイザナミ神との間に多くの子をもうけた。その経緯は『古事記』・『日本書紀』に詳しい。今では、ウナギでお馴染みの土用は、一年の内でもっとも暑く、人間なら精力を失う時期だ。しかし、神々はぬかりなく励むということか。卑猥に落ち入りがちな事を、神と犬とを結びつけてユー モラスに言ってのける。二匹の犬がすばやい筆致で無造作に描かれ、 仙厓画独特のおかしみが感じられる。(九州大学附属図書館 解説より)

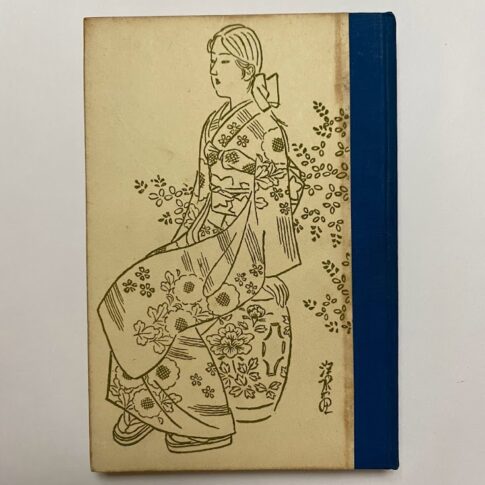

日本画好きが惹かれる 犬だけじゃない 仙厓さんの禅画

これも仙厓作だそうで、もともとこんな感じの絵を描いていたのですね・・・

そして・・・

こんなエピソードがあります。

仙厓義梵の画風が変わったきっかけエピソード

文人画家の浦上春琴に絵を絶賛されました。しかし「雪舟のように画僧としてのみ歴史に名を残すのではないか」と言われたそうです。これを機に、自分の絵をびりびりと破って破棄し、本格的な仏画ではなく、身近なもので仏法を説く軽妙洒脱でひょうひょうとした画風へ転じたということです。

では、犬が登場しない、仙厓さんの絵を3点ご紹介します。

天神図

天神図 99.4×28.6cm 絹本墨画

画賛

「流言千世 雷電干天 公之神徳 昭々百千年」

流言千世: 流言(うわさ)は千年にわたって伝わる。

雷電干天: 雷と電光が天を干す(照らす)。

公之神徳: 公(あなた)の神徳(神聖な徳)は、

昭々百千年: 百千年にわたって明らかである。

引用解説:「天神さま」こと菅原道真を描いた図。道真は藤原時平により左遷され、太宰府で没したが、怨霊となり、清涼殿に雷を落とすなど数々の災厄をもたらしたと伝えられる。やがて、北野・太宰府など各天満宮で祀られ、学業の神としての信仰を集めるようになった。仙厓は力の意ある筆致で道真を描き、その神徳をたたえる賛を記している。 (川上貴子 2008 第49回附属図書館貴重文物展観図録)

天神図 99.4×28.6cm 九州大学文学部蔵 福岡市美術館に寄託中

まるで、現代人が描いたイラストみたいに、

生き生きとしていて、洗練された絵だと思いませんか。

特に、人物のきりりとした表情は、

菅原道真の強い思いを表したかった

仙厓さんの気持ちが伝わってきますね。

文章も、筆先が乱れたとしても、

想いの方が先だ、と言わんばかりに見えてきます。

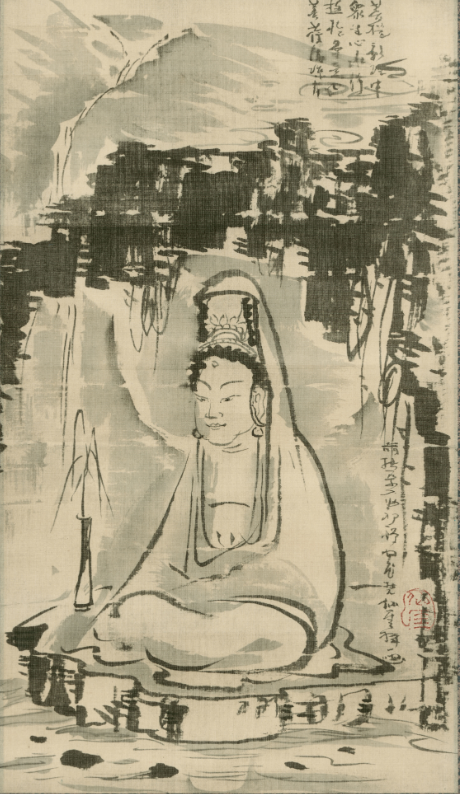

白衣観音図

白衣観音図 49.0×28.2cm 絹本墨画

画賛

「菩薩清涼月 遊於畢竟空 衆生心水浄 菩薩影現中」

九州大学文学部蔵 福岡市美術館に寄託中

引用解説:白衣をまとった観世音菩薩が洞穴の中の岩上に座して瞑想にふけっている。そのかたわらには水瓶に挿した柳が置かれている。「白衣観音」は中世より多くの画人たちが手がけた画題であり、秀作も数多い。仙厓の仏画は初期の細筆白描風のものから、晩年には奔放な筆致へと変化した。本図は刷毛描のタッチを持つのびやかな画風を見せていて、仙厓の晩年の画境の冴えが窺える。 ( 川上貴子 2008 第49回附属図書館貴重文物展観図録)

集約された単純な線や、自由な筆致で描かれた濃淡の画面は、

観音様の表情に、視線を運びます。

晩年の作ということで、細密な技巧に頼らずとも、

想いの伝わる、はつらつとした絵だと思います。

(付記:右下の筆は、読み切れていません。)

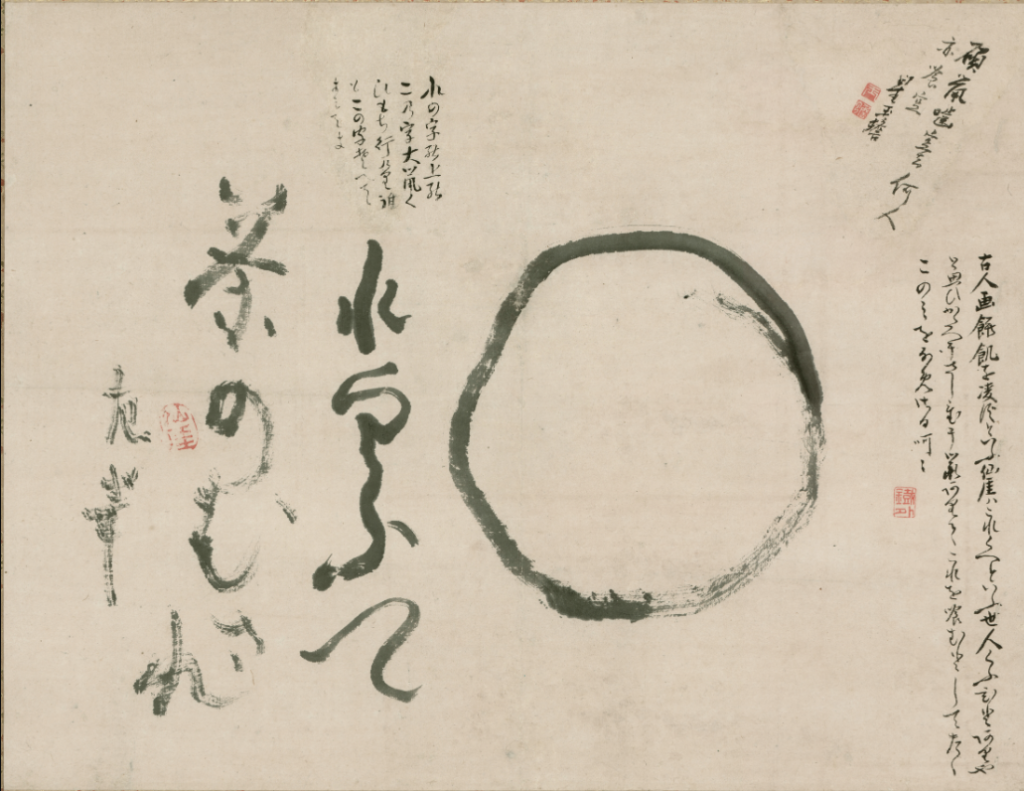

円相図

画賛 「 れくふて 茶のむされ 左筆」

画賛上 「れの字の上の この字大鼡く ひもち行けり 誰もこの字そへて よみてよ」

右上の画賛「碩鼡嚙空去何人 亦喰空」

右下の画賛「古人画餅飢を凌ずといふ仙厓ハこれくへといふ世人くふひとありや と思ひかたへにさし置て鼡ありてこれを喰むとしてたゝ このみをなめつる呵々」

引用解説:筆のかすれも気にとめず、いびつな形に描かれた円相。禅宗では、円相は悟りの境地や宇宙観を表す大切な図様である。しかし仙厓はそれを餅に見立て、そんなものは茶菓子にして食べてしまいなさいと言うのである。仙厓の悟りにとらわれない禅の精神の表れといえよう。しかしこの賛には、「これくふうて」の「こ」がない。他の3人の賛によれば、「こ」の字は大ネズミが食べてしまったという。 ( 川上貴子 2008 第49回附属図書館貴重文物展観図録)

仙厓さんの円相図で、

頭の字「こ」がきちんと書かれているものは、多数あります。

円をお饅頭にたとえて、

「これを食べて、お茶でもお飲みなさい」という意味です。

この絵のように、他の3人の加筆も、珍しくて面白いですね。

仙厓さんの略歴

略歴

仙厓義梵(せんがいぎぼん)(1750年~1837年)は、

江戸時代中期の禅僧で、

今の岐阜県、貧しい農家の次男として生まれた。

11歳の時、地元の清泰寺で禅僧に。

19歳、32歳の時に諸国行脚の旅で修行。

苦労のエピソード例

・若くして父親をなくしたり、

・断食など熱心な修行を続けて体を壊したり、

・貧農の出という理由で、武士から異論が出て住職になれなかったり、

など、思うように認められなかったことが様々あり、

自暴自棄になったこともあった。

それまでの愛蔵書など燃やしてしまう など、

若いときの苦悩が人一倍うかがい知れる。

行脚の体験例

東北地方、天明の飢饉、津軽の岩木山の噴火、浅間山の噴火があり、

行脚の行く先で、多くの死者が出た被災地の人々と交わった。

39歳、推挙されて23年間、福岡県博多にある聖福寺の住職を務め、

62歳、隠居するも、生涯博多で活躍。

絵は40代後半から描き始めたとみられ、

60歳頃から本腰を入れ、

88歳で亡くなるまで、

人に頼まれ、たくさんの書画を描き残した。

4年後に、仁孝天皇から諡号(しごう、戒名)をもらった。

生前から「博多の仙厓さん」と親しまれ

禅僧としての功績を称えられた証。

熱心な修行をしていても、

長い間認められなかった体験や、

飢饉や被災で困窮している人々と接する体験などから、

自分の内面と深く向き合う成長の時期があったのだと思われます。

人生を重ねるごとに、達観した境地になっていったのでしょう。

そして、

もともと、対象を映し出す観察眼があり、

画才もあり、反骨精神もあったようす。

自由奔放な画風に変わったきっかけのエピソードもありました。

ゆるくて、かわいい、きゃふんきゃふん、きゃんきゃん、、、

いかがでしょう、犬の絵をみる目が、変わってきませんか。

日本画好きが出会いたい仙厓さんの絵 美術館情報

【作品所蔵数ランキング】

【作品所蔵数ランキング ベスト5】

1位 出光美術館(東京都千代田区) 約1000点

帝劇ビルの建替に伴い、2024年12月25日をもって長期休館中。

「指月布袋画賛」や「坐禅蛙画賛」などの代表作が展示され、

仙厓のユーモアあふれる禅画を楽しむことができました。

再開はHPにてお知らせ予定

2位 永青文庫(東京都文京区) 約100点以上

設立者である細川護立が集めたもので、

永青文庫の禅画コレクションの重要な柱となっています。

定期的に展示会を開催しています

3位 福岡市美術館(福岡県福岡市)55点

「小西コレクション」として所蔵しています

4位 関市武芸川ふるさと館(岐阜県関市)約50点

出生地である岐阜県関市にある資料館で、

彼の作品を中心に展示しています

5位 九州大学文学部(福岡県福岡市)30点

「九州大学附属図書館所蔵資料のデジタル化画像については、

一部を除き、事前の利用申請をすることなく、無償で、改変・

商用利用も含めた自由な利用が可能です」とのことで、

パブリックドメインが明示されていて親切です

個人蔵でもたくさんあるとのことなので、

個人蔵の作品も、美術館や展示会で公開されることがあります。

機会があればぜひご覧ください。

仙厓さんの禅画の魅力 まとめ

いかがでしたか。

ゆるくてかわいい「きゃふんきゃふん」ワンちゃんたちですが、

軽妙なタッチは、無邪気さそのものを表しているようですね。

ユーモアを持ち合わせながら、仏の道を人々に説いてきた仙厓さん。

生き字引という言葉がありますが、

《生きた禅問答》を体当たりで見せてきた

という人生だったのではないでしょうか。

また、絵だけではなく、

その時々に、皮肉や風刺、滑稽さをうたった狂歌も作っています。

例)「うらめしや わがかくれ家は 雪隠か 来る人ごとに 紙おいてゆく」

その心は、《誰もが来ては紙を置いていく》

雪隠(せっちん)→トイレのこと

・・・仙厓さんに描いて欲しくて、紙を置いていく人々、、、(笑)

才能あふれる仙厓さんの作品は、

そのユーモアと、禅の教えを反映した独特のスタイルで、

生前から多くの人々に愛されていました。

仙厓さんの作品には、禅という仕掛けのせいで、

足を一歩踏み入れたら、どんどん引き込まれていく魅力がありますね。

バラエティに富んだ仙厓さんの作品との出会いを

今後も楽しみにしていきたいと思います。

ご覧いただきありがとうございました。ではまた。

こんにちは!

Akiです!

ワンちゃんはお好きですか?