日本画の特徴は、発色させる顔料が

古来の独特な材料を使うことと言えます。

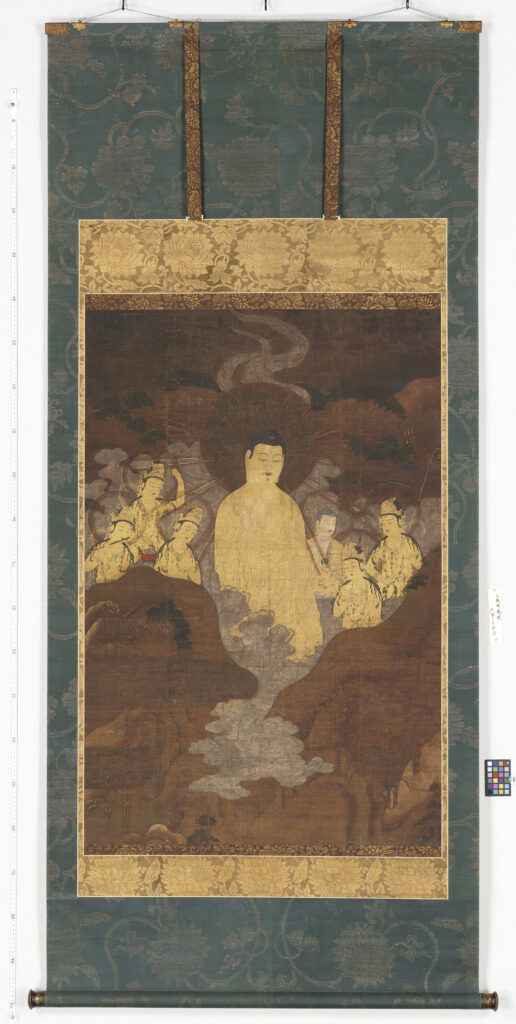

上の絵は、平安時代、13世紀に描かれた孔雀明王像ですが、

孔雀の羽や明王の装身具など、きらびやかな金が施されています。

輝く金は、圧倒的な印象を与えるのに役立ちました。

このように、墨、岩絵の具、箔など、

和紙や絹、木の板にも描かれましたが、

どんな技法があるのか、並べてご紹介します。

日本画の技法 〈線〉

日本画の特徴として、顔料のことを指摘しましたが、

技法に関して言えば、線の表情が大事にされていることも

大きな特徴の一つだと言えます。

技法としては、没骨法(もっこつほう)と鉤勒法(こうろくほう)があり、

没骨法は、輪郭線(骨法)を用いずに墨や彩色の濃淡で表わす描法。

鉤勒法は、輪郭線でくくる描法といい、

輪郭線の内側を彩色する事を鉤勒填彩(こうろくてんさい)といいます。

線には、それぞれ名前がついていて、描き分けています。

書と同じく、心が宿る手仕事を感じますね。

また「線を引く筆」は、絵画の表現を豊かにするため、

「線を引くだけではない」筆使いとしても工夫されています。

ここでは、先人たちの残してくれた

実際の絵も参考にしてください。

どんな線があるのか、ご紹介していきます。

① 鉄線描 (てっせんびょう)

初めから終わりまで、同じ太さで描いた線です。

次の遊糸線よりやや太めで、

強弱がないため、無表情で硬い印象を受けますが、

幾何学的な清楚な美しさがある線です。

彩色する前の骨描きによく用いられます

使用する筆は、穂先が利く削用筆(さくようふで)

などの線描筆が適しています。

一定の速度で運筆します。

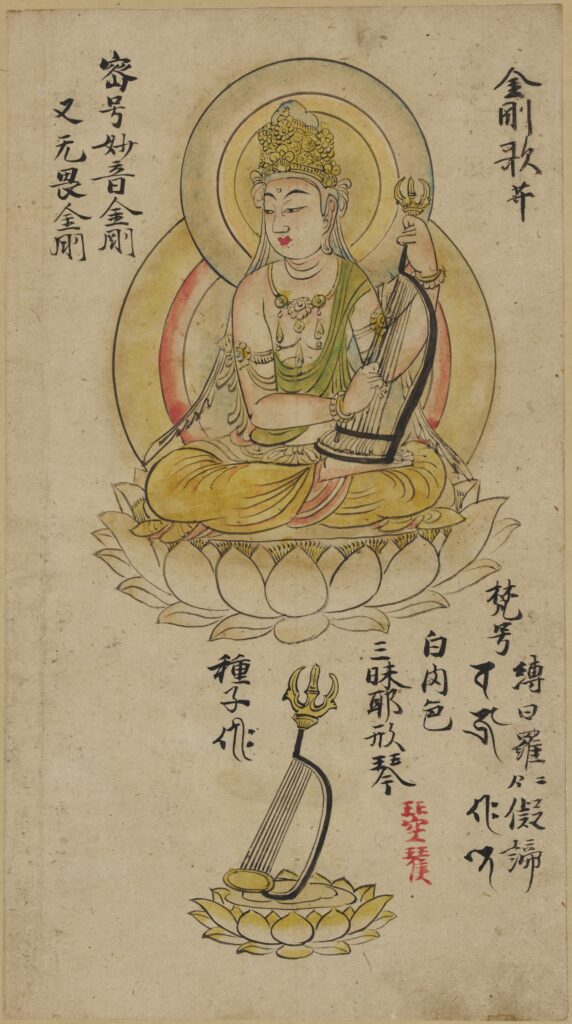

鉄線描は仏画や肖像画等に多く用いられました。

古典では、法隆寺金堂の壁画が有名ですが、

ここでは、金剛歌菩薩をご紹介します。

光輪は特に、すっきりとして力強い鉄線描の線が印象的ですね。

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

② 遊糸線 (ゆうしせん)

遊糸線は、か細く、優雅で、品格のある線です。

平安時代の絵画を象徴するような美しい線で、

「春蚕糸(しゅんさんし)を吐く如し」と形容される、名前の由来です。

細くて美しい絹糸のようだ、ということですね。

ここでは、奈良時代の吉祥天像をご紹介します。

古く1300年も前の人も心を込めて引いた線なのですね。

-614x1024.jpg)

URL:https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-7043

少し見にくいですが、

下の部分画では、遊糸線の手の表情がやさしく、

衣の繊細さが、伝わってきます。

日本画を学ぶ人は、「写仏」をして、練習すると良いと思います。

部分-1024x506.jpg)

③ 肥痩線 (ひそうせん)

肥痩線は、濃淡や太い細いの差が大きく、感情表現に富んだ線です。

狩野派の花鳥図や、『鳥獣戯画』などに、その特徴を観ることができます。

「鳥獣戯画」は、誰の作なのか、はっきりとした答えがありませんが、

活き活きとした線は、そのまま動物たちの動きを表しています。

面白さを伝えたい!という気持ちも伝わってきます。

日本画を学ぶ人は、鳥獣戯画図の模写も必須といわれています。

14-1024x541.jpg)

➃ 折芦線 (せつろせん)

折芦線は、険しい山岳や岩石などを描く時に用いる線で、とても力強い線です。

雪舟や狩野派の障屛画(しょうびょうが)に優れたものが多くあります。

狩野芳崖の絵です。

形式化されたような線で、厳しい自然を表すのに成功しています。

小さな人物の描き方とは対照的ですね。

明治時代・19世紀 紙本墨画 東京国立博物館所蔵

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-11903

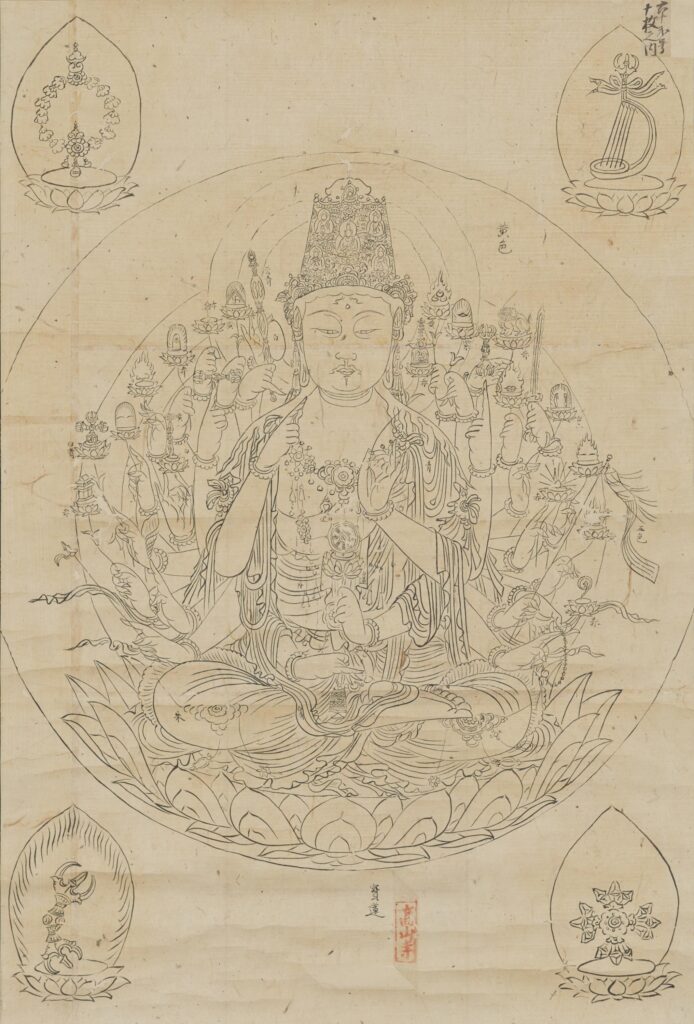

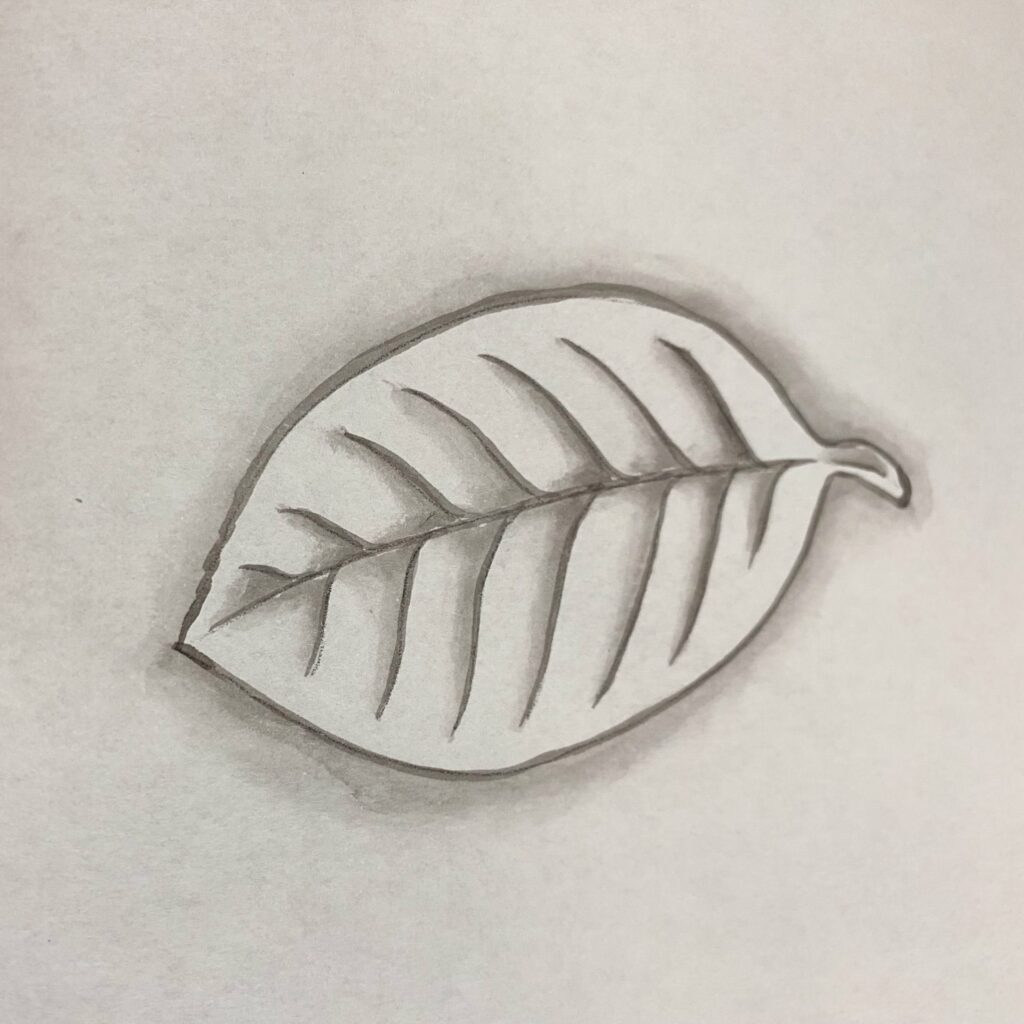

⑤ 白描 (はくびょう)

白描は、墨の線だけで描いたもので、

絵の具や墨のぼかしなどを用いない描法のことです。

日本画の制作途中で、鉄線描や遊糸線で描かれて、

まだ墨や絵の具が乗っていない「骨描き(こつがき)」の状態と同じですね。

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-759

ここで、

長年、筆を使ってきた私から、一言アドバイスです!

「弘法、筆を選ばず」ということわざは、

うまい人は筆を選ばなくてもうまく書くという大意ですが、

実際の弘法(空海)さんは、

筆を熱心に吟味していたとのことですよ。

これは、切実で、筆が良いと、本当に良い線が書けるんです。

選ばなければ、せっかくの技が台無しになってしまいます。

良くない筆を使うと、肝心なところでうまく曲がってくれなくて、

思うような線にならないことがあるんですよ。

ですので、線を描く筆は、

特に、良い筆を選んでくださいね。

(安価でも使ってみると使いやすかったということもありますけどね)

また、初めは、良い筆でも、

洗い方や、保管の仕方でヘンな癖がついてしまったりするので、

取り扱いは、ていねいにしたほうがいいですね。

もう一つ気になることは、後に紹介する技法で、

渇筆法(かっぴつほう)は、筆全体に負担をかける技法です。

これについては、高い筆やお気に入りの筆を使うのは、

躊躇しますね。

お気に入りの筆は使わず、

疲れた筆や専用の筆を決めておくとよいと思いますよ。

日本画の技法 〈彩色法〉

輪郭線を生かした塗り方や、そうでない塗り方、

背景を表現する塗り方など、様々紹介していきます。

① 没骨法(もっこつほう)と 付け立て

没骨法は、輪郭線(骨法)を用いずに墨や彩色の濃淡で表わす技法です。

筆のふくらみを生かし、紙のにじみを利用して描きます。

付け立ては、下描きや輪郭線を用いず、

筆致のふくらみや勢いを活かして、

一気に墨や絵具の濃淡で描き上げる没骨法の一つです。

筆は、没骨法に最も適している、付立て筆を使い、

礬水(どうさ)を引いていない画仙紙、麻紙、唐紙、または絹などに描きます。

没骨法で大事なことは、運筆の練習です。

運筆のお手本としては、

芥子園画伝(かいしえんがでん)が知られています。

私が心がけているコツこといえば、

頭の中に形が見えている状態にして、スムーズに筆を動かすことです。

イメージングですよ!

そして、スムーズに筆を動かすといえば、、、

私の場合、利き手の手首を複雑骨折したので、

手首の返しがぎこちなくなってしまいました。

しかし、腕全体を動かすなどして、

リカバリーしてきました。

そのコツを得るには、やはり、練習練習です!

がんばりましょう!

筆運びが自由にできるように、

普段の練習が大切だということですね!

墨または色彩の濃淡、筆勢の変化、紙のにじみなどから生まれる独特の表現は、

日本画には、欠かせない魅力の一つです。

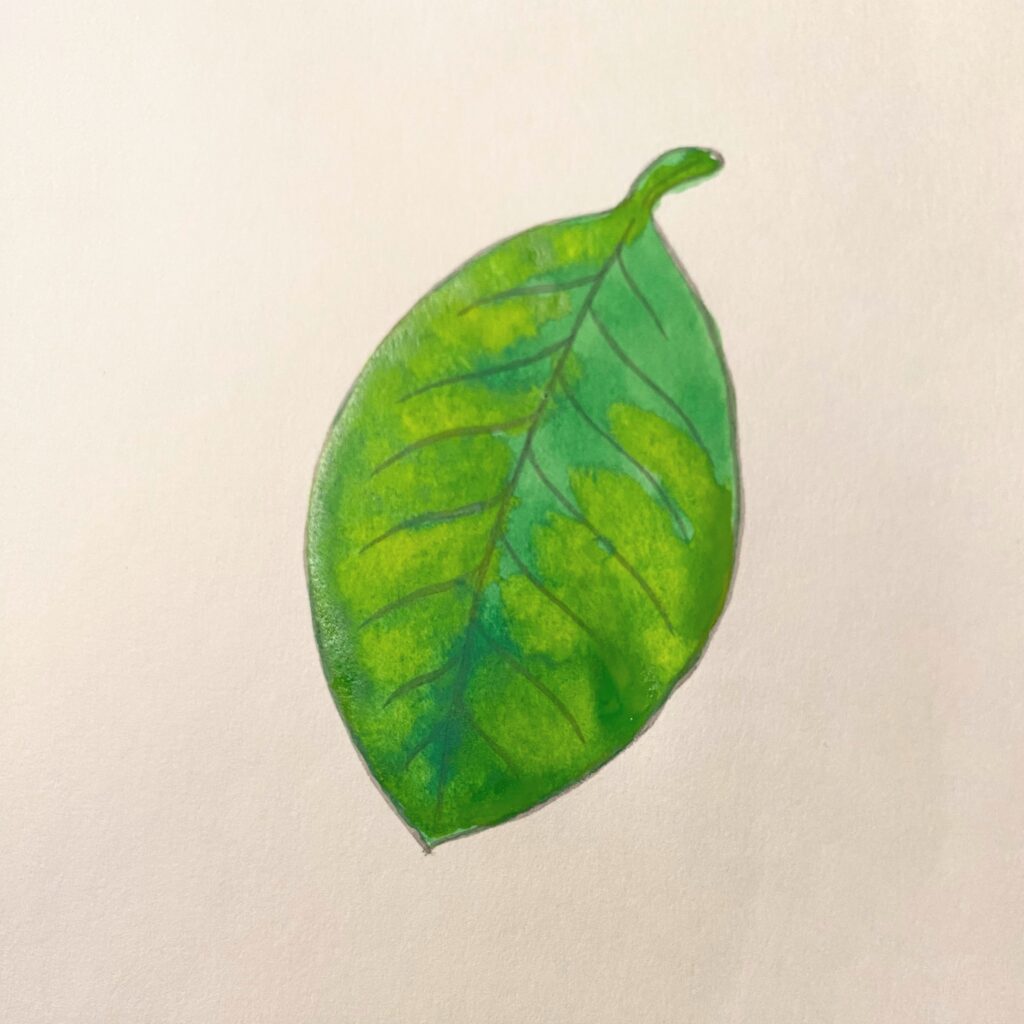

② ぼかし法

ぼかし法は、絵の具を周辺や上下左右に、なめらかにぼかし、

柔らかさを表現する時に用いる技法です。

隣り合う色面の接触面を和らげる時にも用います。

こちらは、輪郭線に沿ってぼかしている例です。

次の片ぼかしと、同様ですね。

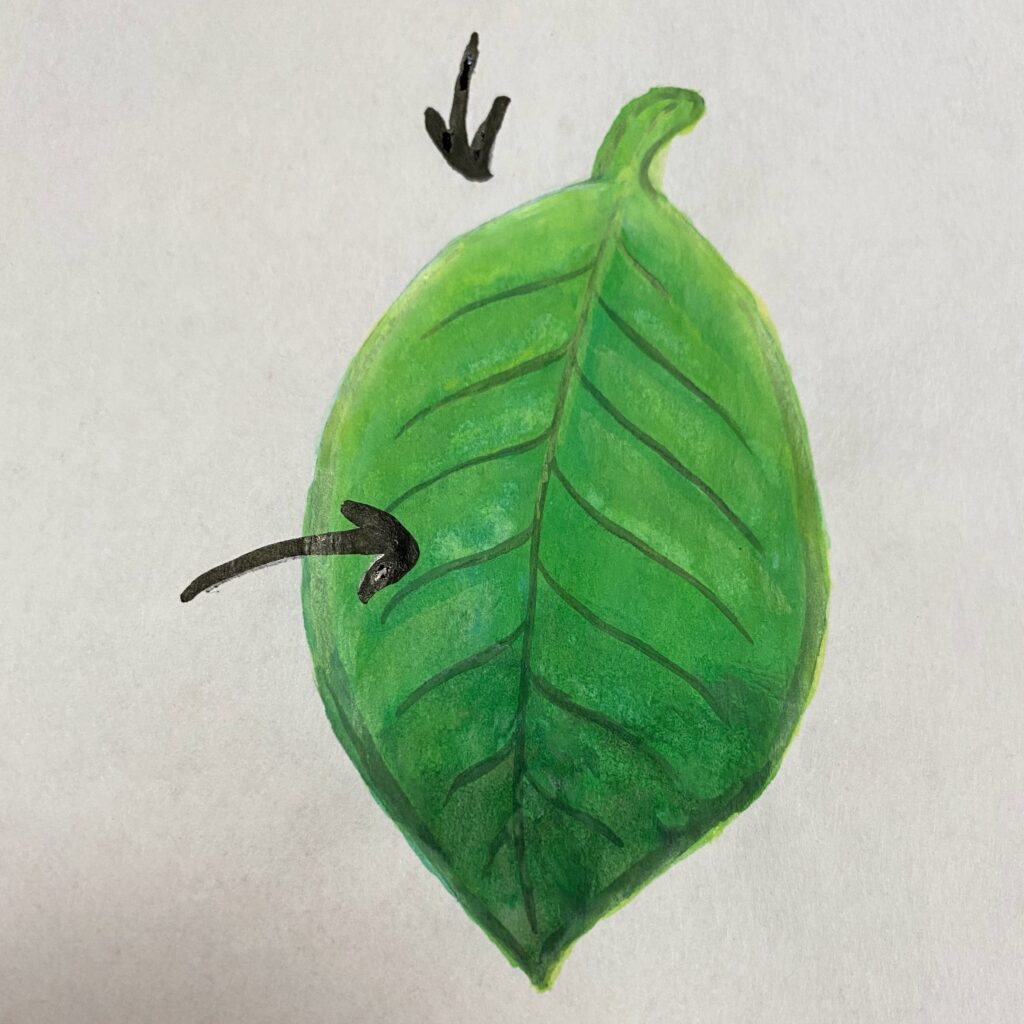

③ 片ぼかし

片ぼかしは、色面の片面を ぼかし筆でぼかしていく技法です。

画面にやわらかさが醸し出されます。

➃ 隈取りと 外隈(そとくま)

隈取りは、影になるところに墨や絵の具を入れて立体感を出す描法です。

モチーフの線に沿って暗いところから明るい方向に、絵の具や墨をぼかしていきます。

対象のモチーフの外側をぼかす描法を外隈(そとくま)と言います。

⑤ 返り隈(かえりぐま)= 照り隈(てりくま)

返り隈は、明るいところをより明るくする技法です。

隈取りとは反対に、絵の具で暗い方向に、ぼかしていきます。

照り隈とも言います。

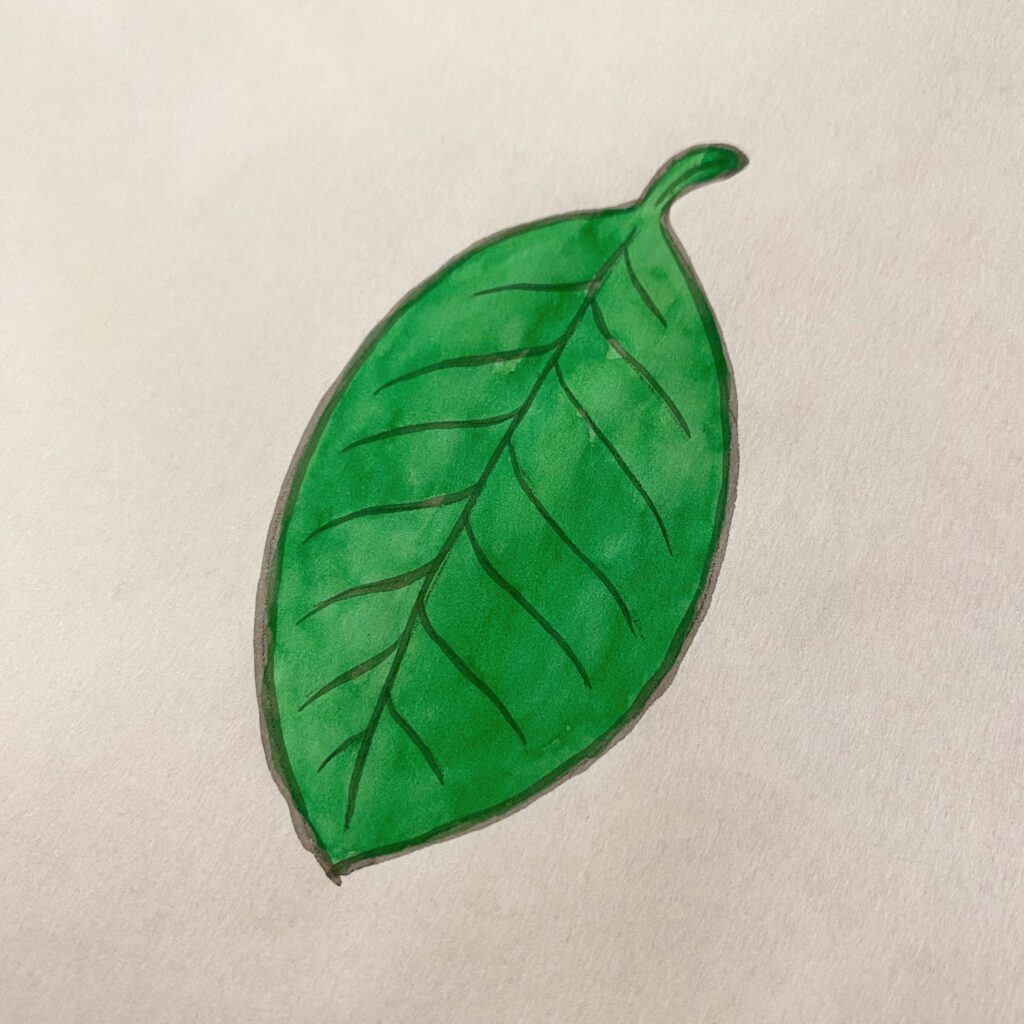

⑥ 平塗り

平塗りは、色面に調子をつけずに、平たんに絵の具を塗りこむ技法です。

私的には、べた塗りと呼んでいます。

絵巻や障屏画などにもよく見られる技法です。

これはムラがありますね~‐‐;)

⑦ 掘り塗り

掘り塗りは、線描きの線の内側に、平塗りを施していく、線描きを重んじる彩色法です。

この例は、平塗りというより、溜塗り(ためぬり)ですが^^

線をよけている点がポイントです。

⑧ たらし込み

鳥の子紙などのようなにじみの少ない紙に

たらし込みの技法がよく良く使われます。

筆に、ややたっぷり目に墨(または絵の具)を含ませて描き、

その墨(または絵の具)が乾かない内に、

濃さの異なる墨(または絵の具)をその上に落として、互いに融合させ、

偶然性の効果を上げる描法で、没骨画法の一つです。

⑨ 渇筆法 (かっぴつほう)

渇筆法は、筆の水分を少なくして、紙や絹の上にすばやく走らせて、

かすれた味のある筆致にします。

山水画などによく用いられ、南画に多く見られます。

私の場合、ちょっと古めの筆を使います。

だって、おろしたての筆を

荒々しいスタイルで使いたくないなと思ってしまうからです~

でも、あまり疲れた筆は注意が必要です!

毛が切れて、画面を汚してしまうんです!

あ、でも、おろしたての筆は、

毛が抜けてくることがありますけどね(汗)

何が言いたいかというと、

筆1本1本のクセを知っておく!ということなんです。

これ、地味ですが、大事なことだと思ってます!

⑩ 点描法 (てんびょうほう)

点描法は、墨(または絵の具を)を点々の筆致で表す技法です。

⑪ 破墨 (はぼく)

破墨は、墨筆を一気に運び、

その墨が乾かないうちに濃い墨を要所に流し、

その対比で、画面を効果的に引き立てる描法です。

雪舟の絵には、破撲の優れた手法が見られます。

⑫ 割筆 (わりふで)

割筆は、筆の先を 指でいくつかに分け、

画面に対し斜めに滑らせるようにして描く技法です。

日本画の技法〈絵肌 :マチエールを工夫する〉

画面の肌とは、「絵肌」、「マチエール」のこと。

日本画で使用する麻紙や岩絵の具には、

特有の質感や手触りのようなものがあります。

特に岩絵具の粒々感を効果的に引き出して、

個性的な質感の絵肌を作ることができます。

フワフワの毛並みや、木々のざわざわとした感じなど、

より適した質感の絵肌を表現するために、

日本画専用の道具ではなくとも、

道具を駆使して独自のものを作り出すことができるので、

それを発見していくのも楽しいものです。

作業は、次のどれかの作業に当てはまります。

その技法を個別に紹介していきます。

- スタンプする・たたく:スポンジ、海綿、ティッシュ、布など

- 点描する:ペインティングナイフ、

- 引っかく:歯ブラシ、櫛、鉄筆、ガラスペンなど

- こする:サンドペーパー、布など

- 押し込めて動かす:ラップ、など

- 貼って境界線を際立たせる:必要な形の紙、マスキングテープ、木の葉など

絵の具が完全に固まる前に取り除きます。

絵肌作りの具体的な方法のいくつかをご紹介します。

①絵の具の研ぎ出し

画面の下地に、やや濃い膠水で溶いた絵の具を塗り、

その絵の具の乾くのを待って、別の絵の具をその上に塗ります。

完全に乾いたら、刷毛か柔らかい布を水に浸して、

軽く水を切ってから、画面をこすります。

すると、上の絵の具がぬぐい取られ、

下に塗ってある絵の具が現れてきます。

色々な場合に応用ができ、画面効果を上げるのに効果的です。

②絵の具のひっかき法

塗った絵の具が乾いてから、画面を水で濡らし、

スプーンの柄や櫛などの先端で軽く線を引き、

その絵の具の削れた後に、新たに絵の具を塗り重ねると、

複雑な画面効果を上げることができます。

画面を傷つけないようにすれば、

釘や、スプーンなどの金属のものを使うこともできます。

③竹べら塗り

大胆な表現にしたい時に使われる技法です。

竹べらのほか、洋画用のペインティングナイフなども使えます。

画面に直接、絵の具を塗りこみます。

絵の具が乾いたのちに、研ぎ出しやひっかき法を合わせて使うことがよくあります。

➃うめ込み

厚塗りの中でも、特殊な絵肌を作りたい時に使う技法です。

洋画の技法が取り入れられたと思われます。

糸、つまようじ、割りばしなどを膠で固定し、

その上から、絵の具を厚めに乗せます。

画家は、試行錯誤しつつ、独自のものを使い、

技法を進化させていくものだと思います。

⑤盛り上げ

重厚な画肌が必要な時の技法です。

方解末や水晶末の粗目(8番か9番)のものを塗りこみます。

または、やさしく始めるなら、細目(10~12番)でも、可能です。

濃い目の膠水に、方解末あるいは水晶末を

それぞれ同じくらいの分量で溶き、刷毛で塗ります。

この時、計画的に、部分的に厚く、あるいは、薄く塗っておくと、

後で着彩する時に、その効果を生かすことができます。

筆の筆致(タッチ)を出したい時なども、

荒い目に絵の具が引っ掛かりやすいので、とても有効です。

その他、画面に絵の具の割れが起こるのを防ぎます。

盛り上げに使う絵の具材料

盛り上げ胡粉

盛り上げ胡粉は、白色系顔料。主成分は炭酸カルシウム。

貝殻胡粉の粒子の中に大小の粗さを入れた顔料です。

膠で解いたときに少し粘質をのこした状態で使用すると

隆起した状態で乾燥するので、立体的な表現などに使われます。

盛上

盛上は、灰色がかった白色系顔料。

酸化ケイ素・雲母/軽石の粉末。

不透明でややグレーがかっています。

輝きは弱いですが塗るときに膠分を多く含み膨らみます。

製造元によって「天然盛上」「盛上絵具」と名称が違いますが同じものです。

水晶末

水晶末は、炭酸カルシウム/水晶・石英などの粉末。

純方解末より透明度が高い。

塗ったときに下の層が透けて見えやすいので、

下地の色を生かしたまま画面の立体感を作りたいときには

適しているかもしれません。

方解末

方解末は、炭酸カルシウム/方解石の粉末。透明で輝きも強い。

規則的な四角い割れ目の結晶です。

粒子の状態でもこの特徴を維持しています。

隠蔽力があるので、下の色を塗り潰して画面を盛り上げることもできます。

砂

きれいで細かな自然の砂をそのまま利用することもできます。

(取り過ぎは、自然破壊につながり、禁物です)

下の写真は、自分で採取し調整したものです。

粒をそろえるのは少し手間がいりますが、難しくありません。

これ、5番なので、相当荒いです。

面白い画面になりますが、

絵を飾るときは、ガラス入りの額に入れてくださいね~

ホコリがたまりやすいです(笑)

しかも、取り除きにくいんです(涙)

⑥もみ紙

和紙は、繊維が長く、丈夫なので、揉むということが可能です。

紙自体を揉んで、しわができた部分は、液体が浸み込みやすくなります。

偶然にできたようなしわや、

計画的に折る多端で作るようなしわができて、独特の表情を作り出せます。

その特徴を利用して、画家それぞれが必要な方法を見出しています。

例として、二つの例を取り上げます。

- 生の紙の状態の時にもむ。

そこに、その上に絵の具を浸み込ませてをつくる。 - 基底の色として、細かい目の絵の具を塗り、浸み込ませる。

その上に粗目の絵の具を塗る。その後に、揉んで絵肌をつくる。

粗目の絵の具は、揉むときに落ちやすく、偶然的な表情が作れます。

日本画の技法〈金・銀・箔・泥の技法〉

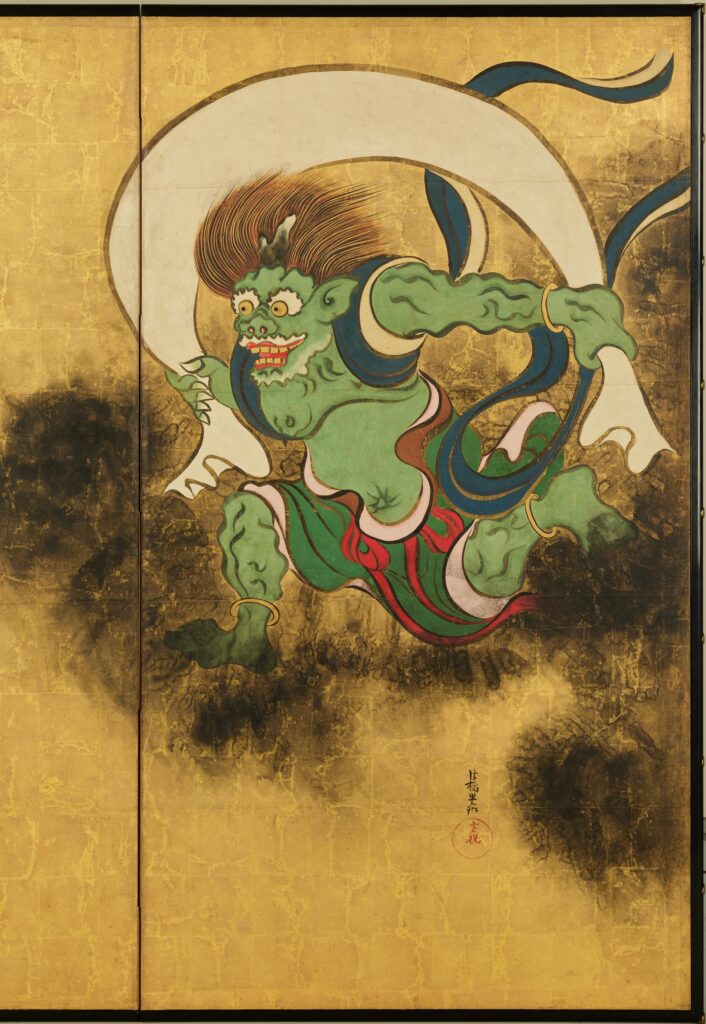

金箔をふんだんに使った、有名な風神雷神図屏風です

桃山時代、江戸時代の狩野派や琳派の画家が描いた屏風絵や襖絵などは、

金箔銀箔がふんだんに使われています。

屏風など、広い面面では、箔を使い、

一部の面積では、金泥、銀泥などの粉末を使うことが多いです。

伝統工芸でもある箔は、豪華絢爛な装飾的効果が大きく、

日本画の大きな特徴ともいえます。

画材としての分け方は、

金属を粉末にした金泥、銀泥などの「泥」があり、

金属をごく薄く伸ばした金箔、銀箔、などの「箔」があります。

金属の種類は、純金、純銀のほか、

それらにいろいろな金属(銅、白金=プラチナ、亜鉛、錫スズ)を

配合量を変えて混ぜたものがあります。

それによって、色味の違いがあります。

また、銀は、空気中の硫黄と反応して、黒ずんでくるので、

その変化を有効に利用したり、

逆に、変化をとめるための焼け止めをしたりします。

詳しくは、各項目ごとに説明します。

箔は、薄く伸ばしてあるので、わずかな風にもなびいたり、電気を帯びてまとわりついたり、反応したりするので、慣れるまでは、取り扱いが難しいとされていますが、怖がらずに、まずは、体験してみることが肝心です!

① 金箔・銀箔

箔を使うには、下準備が必要です。次に、その準備「箔あかし」について、説明します。

箔あかし 箔あかしの仕方

箔あかしとは、買った時のままの状態から、

一枚ずつ別の紙に移して、作業しやすくすることです。

別の紙とは、もともと挟み込んであった紙を使うか、

画材店で売っているあかし紙を使うかのどちらかですが、

市販のあかし紙を使った方が断然早いですし、

油を使っていないので、押した後の絵の具の乗りの心配をしなくて済みます。

ちなみに、市販のあかし紙は、Amazonでは100枚990円から買えます。

ここでは、昔ながらのバレンで油をこすりつける方法もご紹介します。

手作業としては、昔を知れて、面白いものです。

箔あかし前に必要なもの、注意など

- 竹ばさみ、バレン(版画に使うもの)、植物油、油をしみこませる紙(新聞紙など)、ベビーパウダー、平らな面を持つあかし台(板、厚紙など)を用意。

- 竹ばさみや指にベビーパウダーをつけておきます。余計な粉は払っておきます。

- 箔あかしした箔は、時間がたつと、薄紙から離れにくくなってしまいます。箔押しする直前に行うことが必要です。一度にやれる分を考慮して進めましょう。

- 銀箔の種類は、箔を押した(画面に乗せた)部分に、ドーサを3回くらい塗っておくと、黒ずみ防止になる。金箔の上に絵の具を塗っても大丈夫です。

昔ながらの箔あかしの手順

1⃣

新聞紙などの紙を4、5枚重ねた上に、

植物性の油(ベビーオイル、椿油、ごま油などの食用油)

をごく少量たらし、バレンに油をつけます。

油分が多すぎると、あかした後の制作時に、はがれなくなってしまうので、

薄紙の色がわずかに変わる程度が良い。

また、絵の具の膠をはじいてしまうので注意が必要。

2⃣ 版画用のバレンをこすって、平均にこの油を含ませます

3⃣ 箔をおおっている薄紙を竹ばさみでではさみ、

別の新聞紙に上に置き、バレンで軽くなでてから、

油のついた面が接触するように、また、箔の上に戻します。

4⃣ 竹ばさみで軽く抑え、箔に密着させます。

この時、箔と薄紙の間に、気泡がはいらないように、注意します。

一通り完了です。

この段で、市販のあかし紙を使用していくことができます。

② 箔押し(箔置き)

障屏画などは、整然と箔押するのが基本ですが、

箔の端をわざと乱れさせて味わいを出す場合もあります。

また、作画意図として、膠水をわざとムラに塗り、箔を払い落とす方法もあります。

箔押しの仕方

1⃣ 捨て膠という下準備:箔を押したい画面全体に

膠水を刷毛で塗っておきます。2,3回、繰り返します。

接着力を高めるとともに、乾くのを遅めて、

箔を押すのを助けます。また、乾きを遅めるのに、

布海苔(ふのり)を溶いたものを少量加えることもあります。

2⃣ 右利きの場合、画面左上から始め、右へ貼っていきます。

貼る場所に、薄めの膠水を箔の大きさよりも大きめに塗ります。

3⃣ あかしてある箔の紙の対角線上の角を

指で右手と左手でつまみ上げ、

角を確かめながら、ゆっくりとおろしていきます。

薄紙だけをゆっくりとはがします。

4⃣ 2枚目以降は、同様にして、

前の箔に少し重ねるように膠水を塗り、箔を貼っていきます。

傾きがないように貼るコツをつかむまでは、

難しいと感じるかもしれません。

③ 金泥(きんでい)

金泥の溶き方

1⃣ お皿に金泥をとり、少量の膠水を加えて、指でよく練ります。

一度にたくさんの膠水を入れると、うまくからまず、

金泥だけが浮き上がってしまいます。

2⃣ 練っていくうちに、だんだんと、水が蒸発して、粘りが出てきます。

3⃣ 次に、電熱器を使ってお皿を温める“焼き付け”をします。

(銀の場合は、焼き付けをすると、黒く変化するので、

必要がなければやりません)

水分が無くなったら、火からおろします。

4⃣ ぬるま湯をたっぷり入れて、よく混ぜ、しばらく放置します。

金泥が沈んだら、上澄み(あく)を捨てます。

5⃣ さらに、薄めの膠水を足して練り合わせて焼き付ける作業を

2,3度繰り返します。

きめ細かな艶のある状態になったら、完成です。

金泥の使い方

使うときは、水または、薄い膠水を加えて、溶き下ろして使います。

膠の量は、岩絵の具を溶く量の半分でも良いくらいです。

膠分が多いと、発色が悪くなります。

レースのような細かい衣の模様がわかりますか?

➃ 砂子(すなご)

砂子は、箔を細かな粉にしたものです。

画面を華やかにする効果があります。

砂子は、砂子筒という道具を使います。

竹筒の底に金網が張ってあり、その中に、箔を入れて、

筆でかき混ぜながら、画面に落とします。

落ちてくる粉が砂子です。

網の目の大きさで、6段階ほどあります。

空気の流れに、敏感なので、無風の場所で作業する必要があります。

砂子を撒く範囲には、

あらかじめ、薄めの膠水を刷毛で塗っておきます。

膠水が乾かないうちに、散らします。

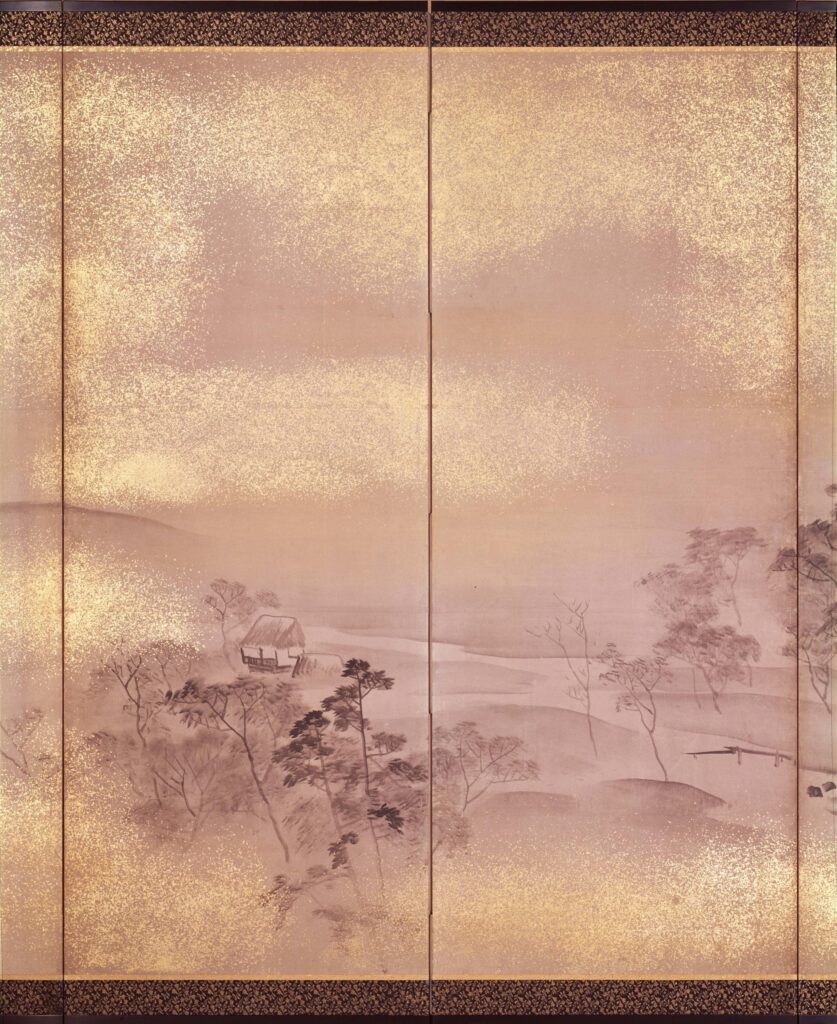

円山応挙筆作「秋冬山水図屏風」は、砂子をふんだんに使われて、

華やかさとともに、空間を表現しています。

⑤ 截金(切金、きりがね) と 野毛(のげ)

截金は、箔を短冊に切ったものです。

野毛は、細い糸状に切ったものです。

画面を華やかにする効果があり、

泥や箔と併用することも多いです。

工芸的な傾向に向いやすいので、

絵画的な効果を計算して、使うことを心がけたいところです。

鎌倉時代のこの仏画は、截金や金泥をふんだんに使って、当時はさぞ輝いていたことでしょう

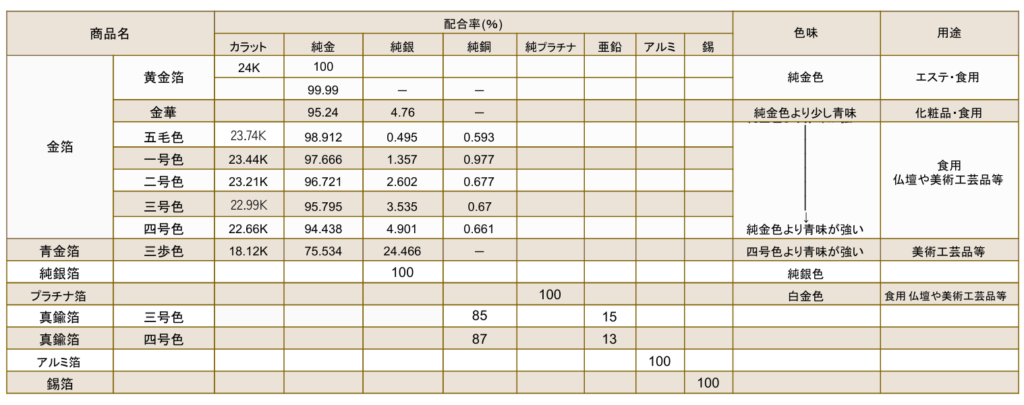

⑥ 金属配合率 金箔 青金箔 銀箔 プラチナ箔 真鍮箔 アルミ箔 錫箔

画材店で購入する時の参考にしてください。

商品名ごとに、合金の配合率が違います。特徴を知り、購入しましょう。

この表には載っていないですが、

メーカーや画材店オリジナル商品も、いろいろあります。

〈配合率は、箔の業界において共通〉 この表は、株式会社金銀箔工芸さくだ様の表を参考に作成しました

日本国内でも、現役の金山があります

ミニ知識:金の産出国上位と日本:中国420、オーストラリア330、ロシア310、アメリカ200、カナダ180、インドネシア160、ガーナ130、ペルー130、メキシコ110、カザフスタン100、、、日本80(2019年間産出量 単位トン)(日本は、現在、鹿児島県菱刈(ひしかり)金山のみ)

【日本画の技法】一覧 まとめ

いかがだったでしょうか。

日本画の技法は、様々な技法や名称がありますね。

日本画の初心者さんや、まだ描いたことのない方には、

少しハードルが高いように思われたでしょうか。

特に絵肌作りは、画家の独自性が発揮できるところです。

失敗から、思いがけず、面白い絵肌ができた!

ということがあるから、絵は、面白いのではないかなと、思っています。

どんどんチャレンジしていきましょう。

そして、どんどん日本画の世界に引き込まれちゃってください^^

自分の世界を描けるようになりたい!って、意欲が湧いてきますよ。

では、また!

こんにちは。

私が、初めて日本画を学んだときから何十年と経ちますが、

画材の特質を学んだり、運筆の重要性などを学ぶのは、

とても大事、ということは、一向に変わりません。

初心者のかたでもわかりやすいように書きましたので、

ぜひ、最後まで、お読みいただき、

参考にしてくださると、うれしいです。