こんにちは。マンガはお好きですか?

日本のマンガは、世界各国に広まり、人気を博していますね。

マンガを通じて日本語を学び、日本文化に興味を持ったという外国人の話もよく聞きます。

最近では、日本のマンガ家が、日本ではなく、中東のエジプトでデビューを果たしたという例も話題になっています。

なぜ、日本のマンガは人気なのでしょうか。

日本人自身が気づいていない魅力があるのかもしれませんね。

【日本の漫画】の魅力を再発見するためにも、

あらためて歴史を紐解いていきたいと思います。

まずは、漫画の語源についての考察を集めてみました。

合わせて、その作家作品についても、ご覧ください。

Contents

漫画という言葉の語源は、3つの定説が存在

「漫画の神様」ともいわれる手塚治虫ですが、

いやいや、さらにその昔から始まっている、

漫画の語源を探してみようと思います。

漫画の語源は、おもに次の3つの説があると言われています。

江戸時代のことです。

江戸時代とは西暦1603年から1868年までの265年間ですね。

以上の3つについて、それぞれ、詳しく見ていきます。

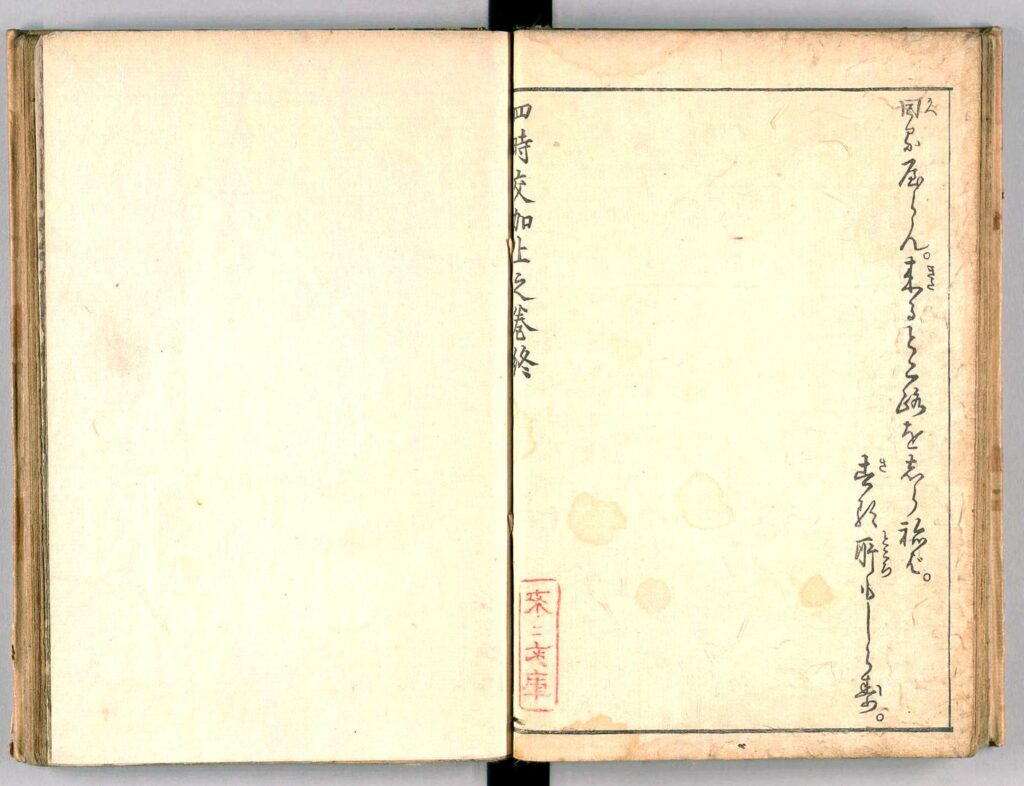

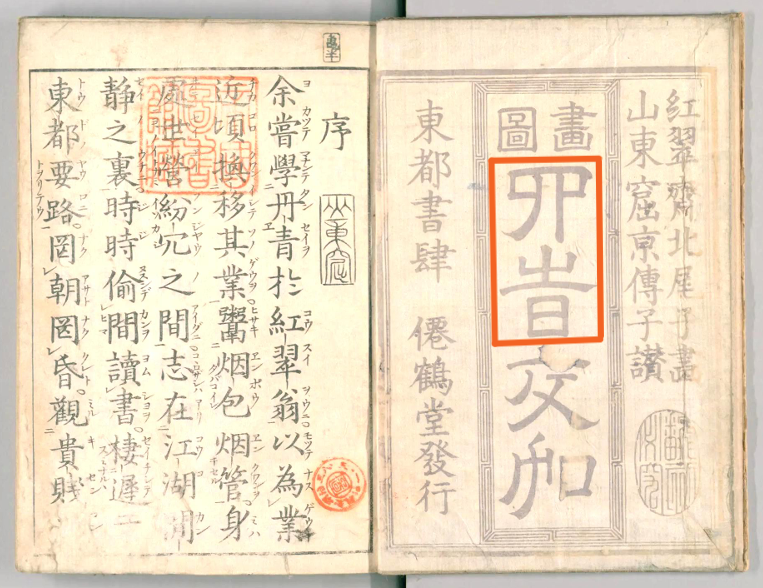

1798年発行の絵本、山東京伝の『四季交加』の序文に

『漫画し』の記述、語源説

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

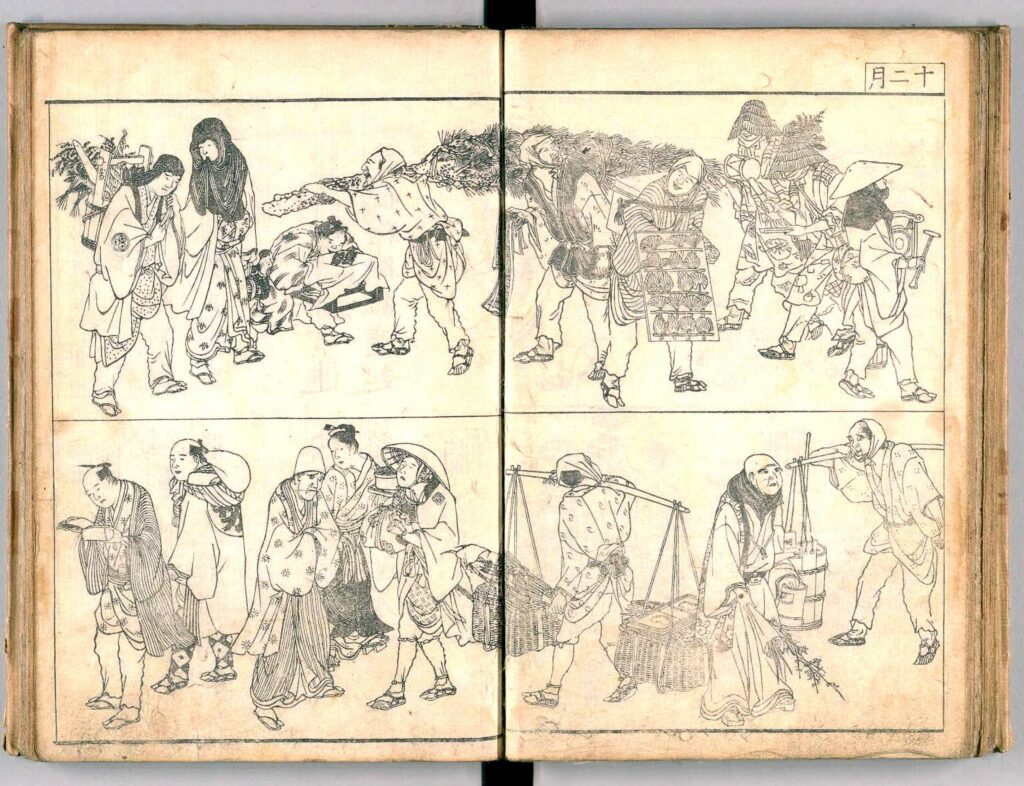

この本は、四季折々の季節に 江戸の町を行き交う人々を描いた 風俗絵本です。これは、通俗小説等の著者で、浮世絵師でもある山東京伝(さんとうきょうでん )のスケッチしたものが元になっています。当時の江戸の賑わいや職業を表す意向もあったようで、登場人物に呼応させた文章もあります。しかし、すべてではありません。それに加えて、思いつくままに言葉を書き連ねたようですね。

このスケッチを京伝の師匠である北尾重政(きたおしげまさ、京伝の浮世絵の師)(1739年 1820年)に完成作として描かせ、出版したのが、鶴屋喜右衛門(つるやきえもん)(仙鶴堂)といわれています。鶴屋喜右衛門は、企画、制作、販売をする、現代でいう出版社です。

それな、最近テレビで有名らしいが、

蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)と同業ってわけよ。

庶民の楽しい暮らしには欠かせない

江戸の出版社だったってことだな

「鶴に蔦こたつの上に二三冊」

こんな川柳が歌われる位だからな

京伝は文才があり、『四季交加』の文章についても、鴨長明の『四季物語』『方丈記』や吉田兼好『徒然草』、風来山人(平賀源内)の諸作(☟補足情報※1)などを踏まえて書くなど、文章表現にも趣向を凝らしたものでした。今では、江戸後期の風俗についての貴重な資料にもなっています。

また、京伝の作り出すものは、今でいうパロディに仕立てる奇想天外さがあり、当時の「新しもの好き」の人たちを大いに楽しませてくれたことでしょう。

鴨長明(平安時代末期 – 鎌倉時代前期1150‐1216)の「四季物語」は、『方丈記』で知られる鴨長明(かものちょうめい)が手掛けた随筆の一つで、四季の移ろいをテーマに、人々の生活や自然の美しさを描写しています。それぞれの季節にまつわるエピソードや感慨が、彼の独特な視点でつづられています。

吉田兼好(鎌倉時代末期 – 南北朝時代1283頃 – 1352以降)「徒然草」長年書き溜めてきた文章を1349年頃にまとめた随筆。仁和寺にまつわること、当時の事件、人物についてなど、思索や雑感がつづられています。

風来山人(平賀源内)(江戸時代中頃1728 – 1780)本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家

多才な山東京伝、波乱万丈、56年の人生とは(1761年- 1816年)

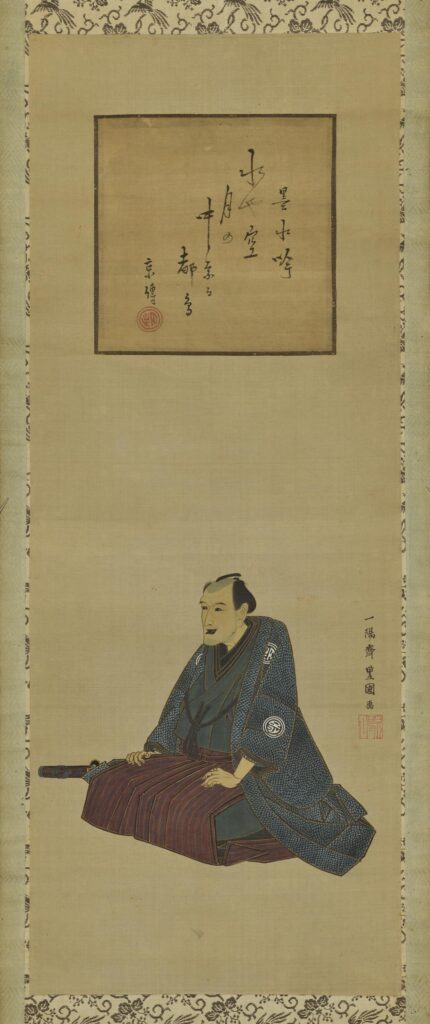

歌川豊国筆 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

質屋の長男で、物心ついたころから、岡場所(非公認の遊郭)や吉原に出入りしていました。(岡場所がある町に生まれ、家の仕事柄、関係性があった。)

絵画を北尾重政に学び、浮世絵師としては北尾政演(きたおまさのぶ)の号を名乗っています。黄表紙(洒落や風刺をつづったもの)の挿絵作家として若き18歳でデビューしました。

挿絵や錦絵(浮世絵の一種でカラフルな多色刷り版画)、風俗絵巻、洒落本(遊郭の様子をつづったもの)、黄表紙などに関わり、挿絵や文章で、洒落本や黄表紙を中心に約350作ものの作品を残しています。

その中で、考証的な仕事もこなすという多彩ぶりを発揮し、人気作家でした。その他、長唄と三味線を習い、狂歌なども残しています。

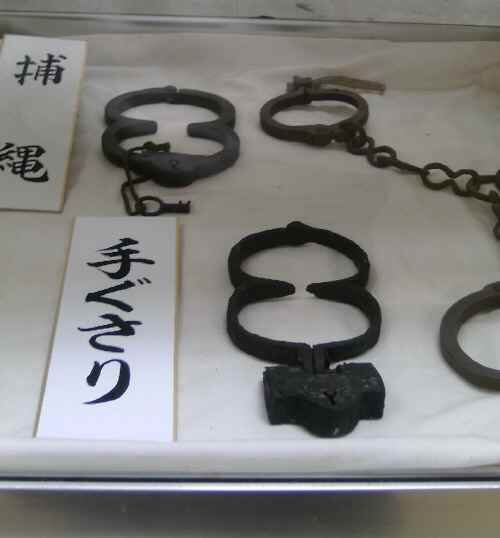

1791年に事件が起こります。老中、松平定信による寛政の改革(1787-93)が行われ、京伝の洒落本3作「仕懸文庫」、「錦の裏」、「娼妓絹籭」が江戸の風紀を乱すとして、手鎖(てぐさり)50日の刑罰処分を受けてしまったのです。

刑罰は、50日間、両手首に8の字のような手錠をかけるというもの。満30歳の時でした。同じく版元の蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は多額の罰金刑を受けました。

刑罰については、追放刑の中では一番軽い「所払」と同等の「百日手鎖」があり、その中でも「五十日手鎖」、「三十日手鎖」があります。手鎖より軽い刑は「急度叱り」・「叱り」。または、過料10貫文あるいは5貫文の罰金刑を払えないときにも手鎖刑 に代替されたとのことです。

刑罰で心が折れかかり、しばらく著作は衰えていましたが、1793年には、煙草入れの店「京屋」を開業。見栄えが良くて、遊郭での振る舞いも粋だった京伝は、商才もあり、店は繁盛し、自らデザインした商品は大人気だったとのことです。

しかし同年に愛妻のお菊に先立たれる不幸が見舞う。お菊が吉原の遊女だったため、親の反対を乗り越えての婚姻だったため、誠の愛を貫いたとして、周囲は好意的だったといいます。

さて果たして、刑を受けてから、7年後に、この『四季交加』の出版となったのです。

その後、1800年には、23歳も歳の差のある花魁、玉ノ井と再婚。

多額の身請け金を払ったらしいです。普段の生活は、質素で、仲睦まじく暮らしたとのことで、幸せに暮らせたようで、良かったですね。

1816年10月、胸痛の発作により死去。享年56歳。早すぎる最期でしたね。

[参考画像]

これが、手錠(てぐさり)

これを両手首にかけられて、50日間とは…

生活自体が大変だったでしょうね。

人気者だっただけに、そりゃあ、へこみますね…

画像はWikipediaから拝借しました

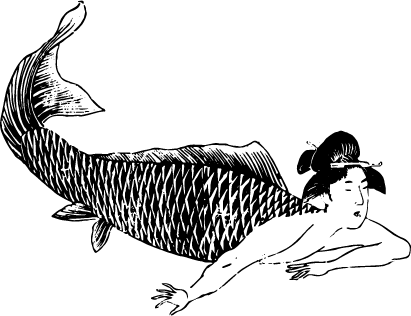

山東京伝は、洒落本(恋愛小説)も描いて人気を得ていましたが、この人魚も京伝の作り出したキャラクターが元だと言われてます~

(『箱入娘面屋人形』)

なんと、浦島太郎の子供だとか!

『漫画』語源説の証拠はここ

そして、いよいよ、漫画の語源、とされる部分についてですが、

「漫画」が出てくる箇所は、山東京伝自身による序文の部分です。下の写真で2行目の最下部。そこに、『…漫画し…』という言葉が出てきますね。

山東京伝は、タバコ屋を営んでいたのですが、「漫画」を含めたその部分の漢文を書き下してみると、『タバコ屋の前の街道を 朝となく、たそがれとなく、富める者もそうでない者も、行きかう様子を見ていた。その様子を見たままに、描きとってみた。』などという内容が書かれているんですね。

この時の「漫画し」は、「漫筆」(思いつくままに,とりとめもなく書くこと)をもじったのではないかという説なのです。なるほど!自然に意味が映し出された良い表現ですよね。

そうそう、ある人の ひょんなきっかけで、言葉ができて、変化、進化していくものなんじゃないのかねえ

そう、そうですよね。

おしゃべり好きが高じて、

新しい言葉が生まれてくるのは、今も世の常ですからね

ちょっと待って!『四季交加』と『四時交加』どっちが正解なの?

しかしここで、、迷い道にはまってしまいました!

絵本『四季交加(しきのゆきかい)』と紹介をしましたが、ネット上で調べたところによると、『四時交加(しじのゆきかい)』として紹介されていることが多いのです。

ここに紹介する画像は、国立国会図書館デジタルコレクションからのものです。これは、タイトルを『四時交加』にしないと検索結果に上がってきませんでした。

しかし、下の表紙、上巻下巻の画像を見てください。確かに『季』の文字が書かれているのです。どういうことでしょうか。

下の画像では、綴じ部分すれすれに、『四時交加』の文字が見えます☟

もしかしたら、この絵本を制作した鶴屋喜右衛門(つるやきえもん)(仙鶴堂)が監修する際に加えられた間違いだったのではないかと、勘ぐっているわけです。

さらに、国立国会図書館デジタルコレクションの注記には、図書館特有の用語や様式で書名は、『四季交加』となっています。

しかし!もう一つ大事な画像を忘れていました!これです☟

朱色の線で囲った字は「四時」という文字だとわかりました。

見慣れないこの文字は、中国の古い字体『説文解字(せつもんかいじ)』で書かれている「四時」です。

この部分が読めなかったばかりに、迷ってしまいました。

国立国会図書館デジタルコレクションの注記にはしっかりと、見返し部分についての記載がありました。☟補足情報※2

結論⇒ 本のタイトルは、『四季交加』、見返しは角書₍つのがき₎で『四時交加』として、主題を示しています。

ですので、『四季交加』と呼ぶほうがよさそうです!

「四時」は、「季節が4つ」「4回来る季節」「4つに分けた季節」などという意味でとらえたらよいと解釈しました。☟補足情報※3

・・・とはいえ、なぜ、わざわざ違う名称を付けなければならなかったのか、、、それは、はっきりとわかりませんでした。今後の深読みで、新たな発見があれば、お伝えしようと思います。

いかがでしょうか。

小さな疑問にはまると、その穴の深いのがわかりました^^

資料に関する注記(提供元: 国立国会図書館デジタルコレクション)より、抜粋。

*書名は見返しによる角書付書名: 畫圖四時交加 (角書₍つのがき₎の意味:書物の上に主題や内容を示す文字を書いたもの)(畫圖…画図)

*巻上題簽書名: 四季交加(簽…音読みセン 訓読みふだ 意味標題)

「四季」・・・四つの季節

「四時」・・・4つの時を表す

例)

* 四季の総称(春・夏・秋・冬)

*月齢などのよみ方(朔・弦・望・晦 )

*一日の内訳(旦・昼・暮・夜)

*一日の4回の座禅の時(黄昏午後8時・後夜午前4時・早晨午前10時・晡時)

・・・時刻の4時のこと

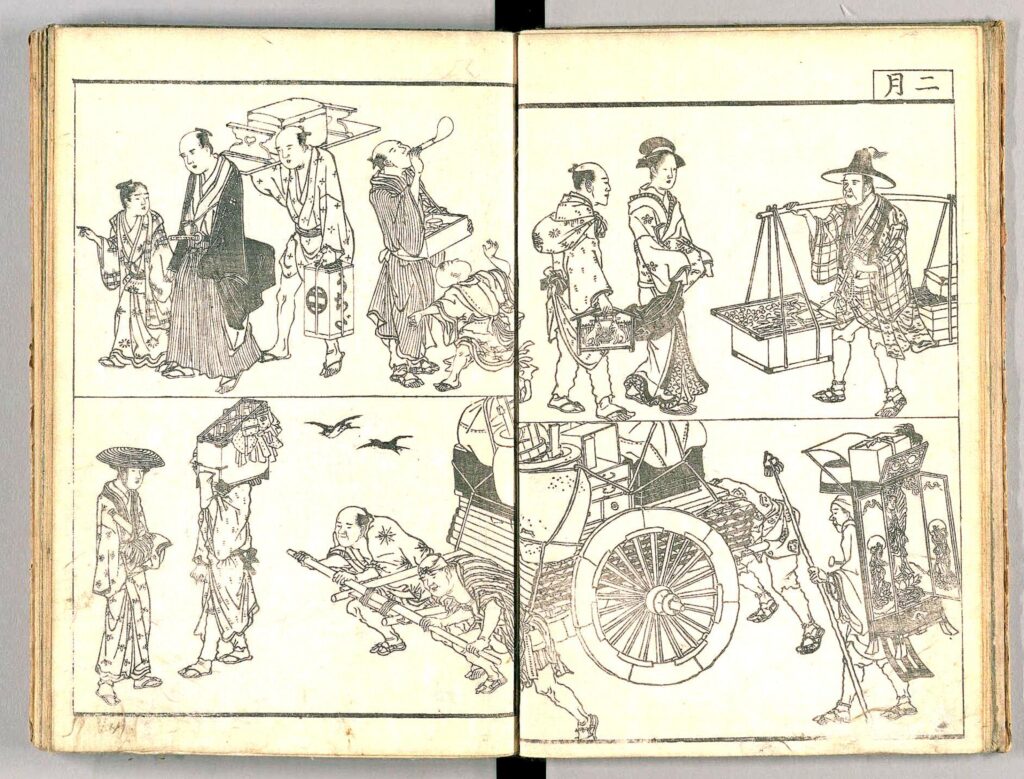

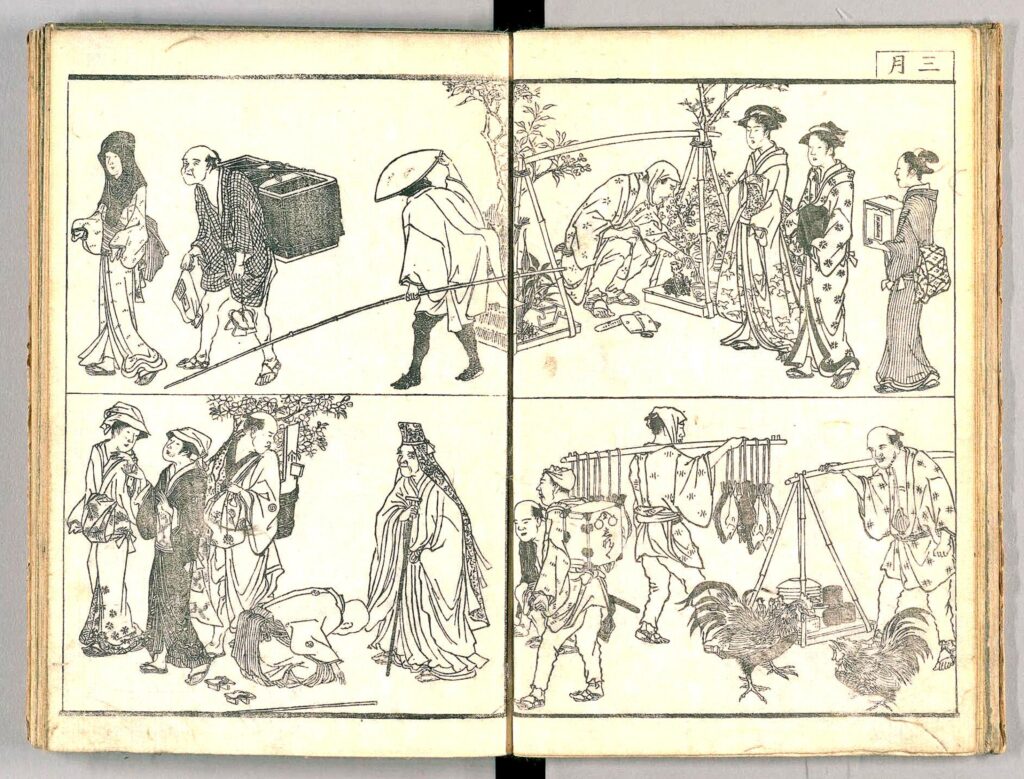

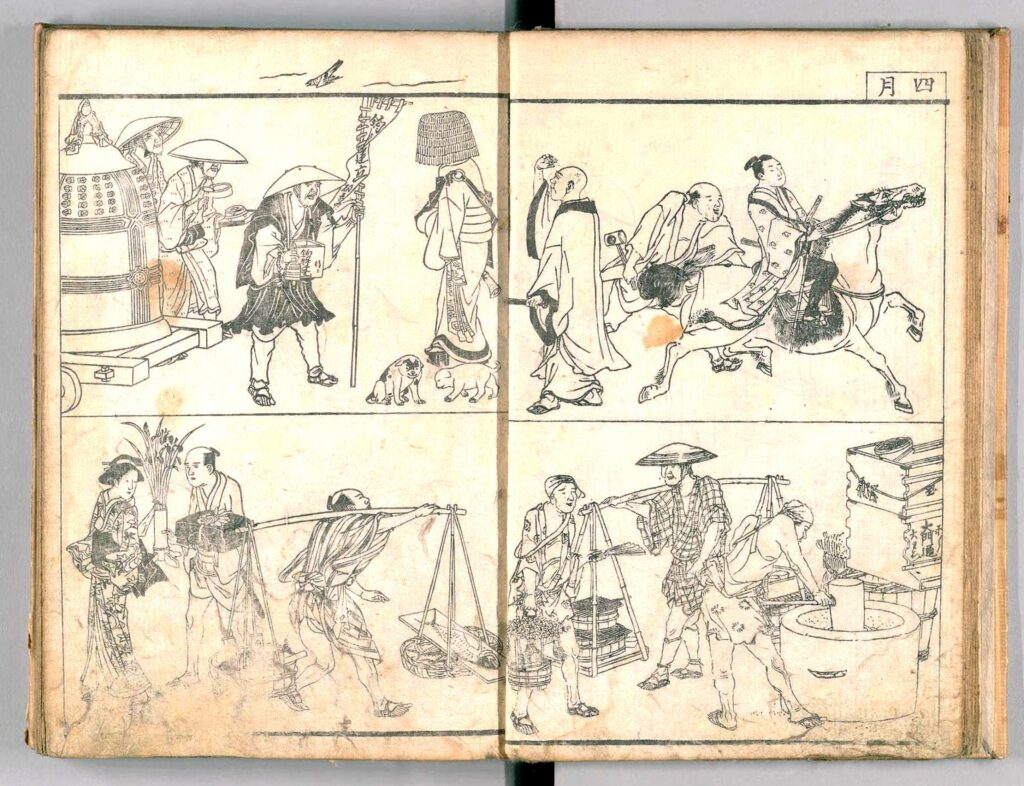

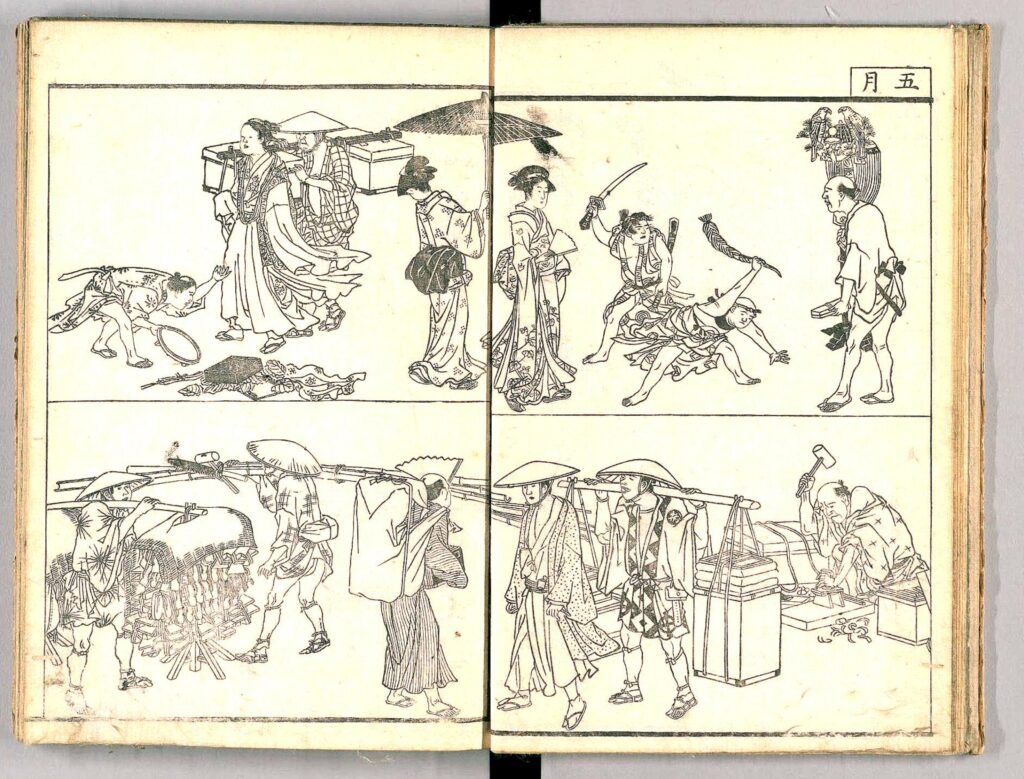

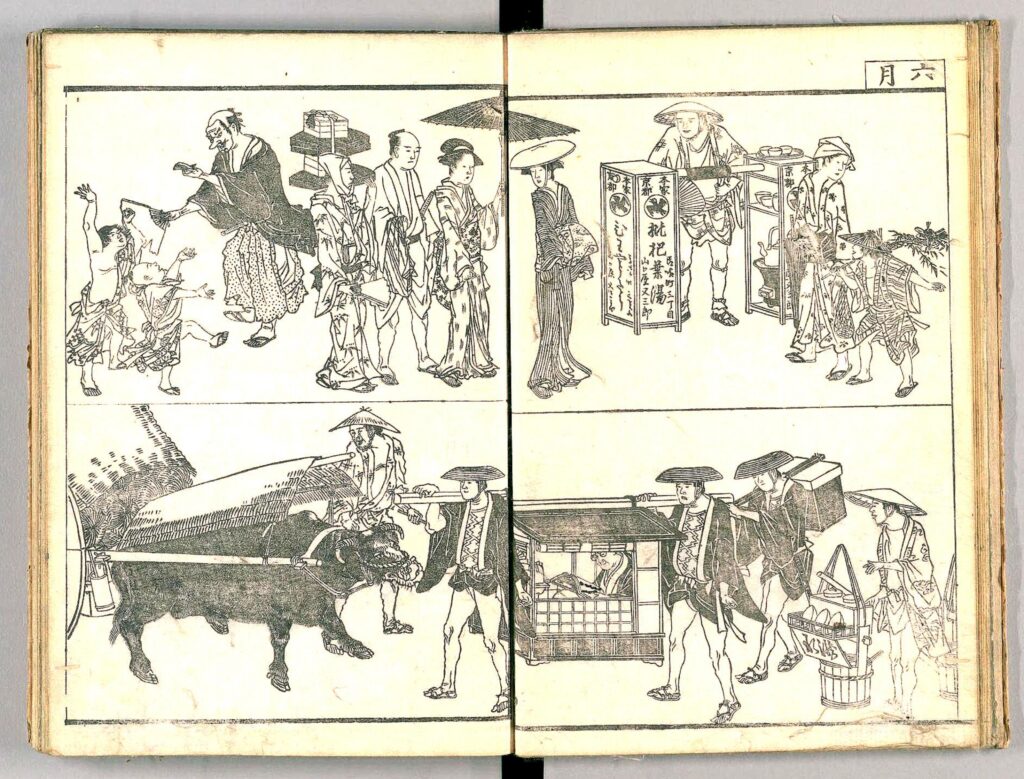

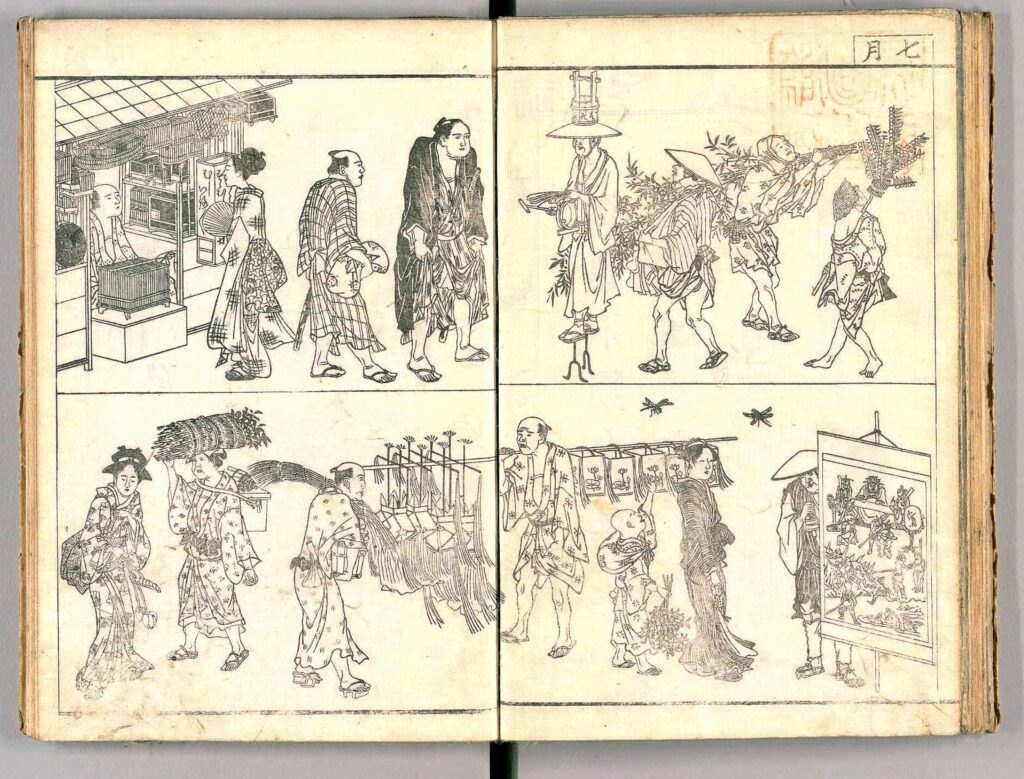

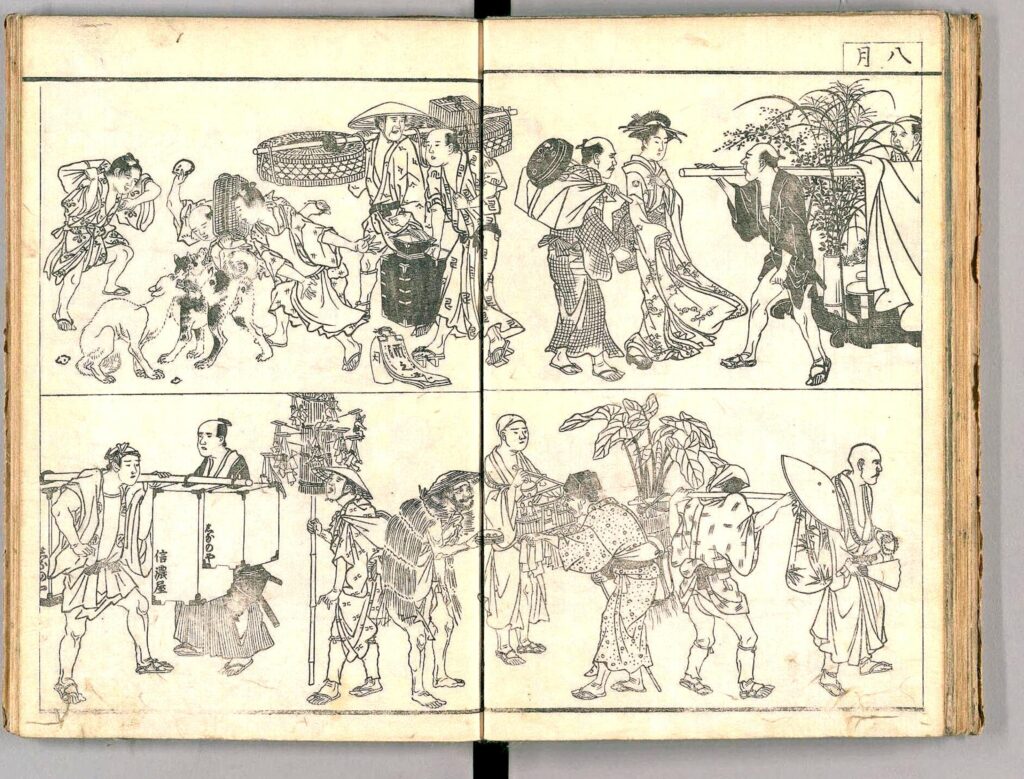

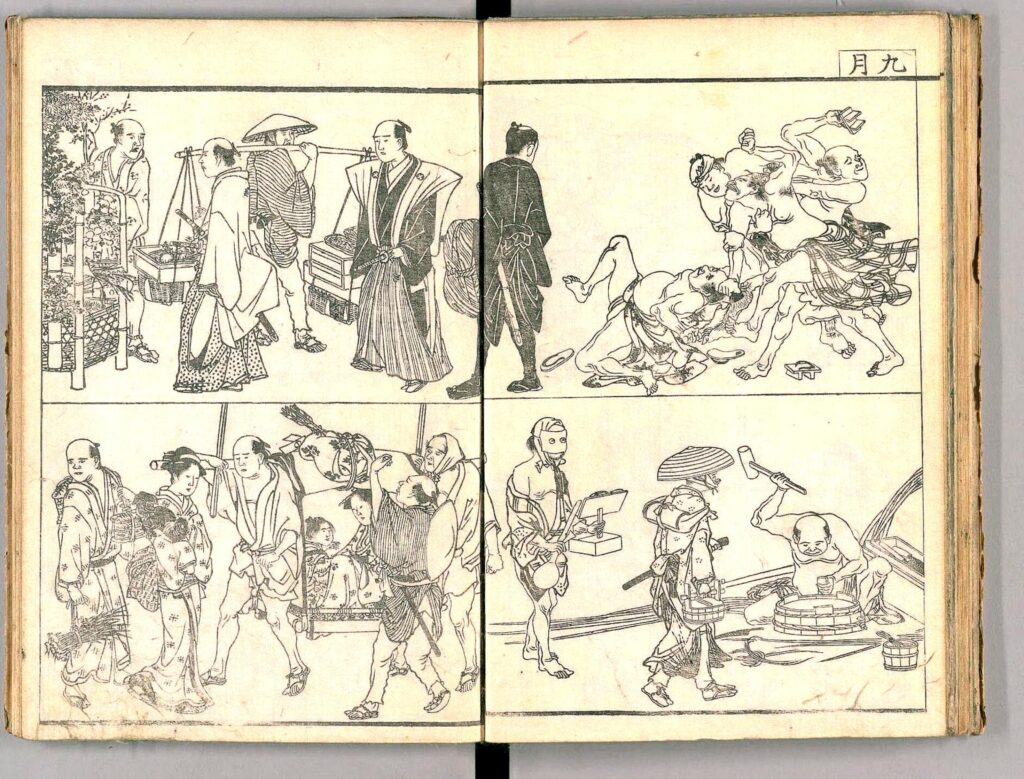

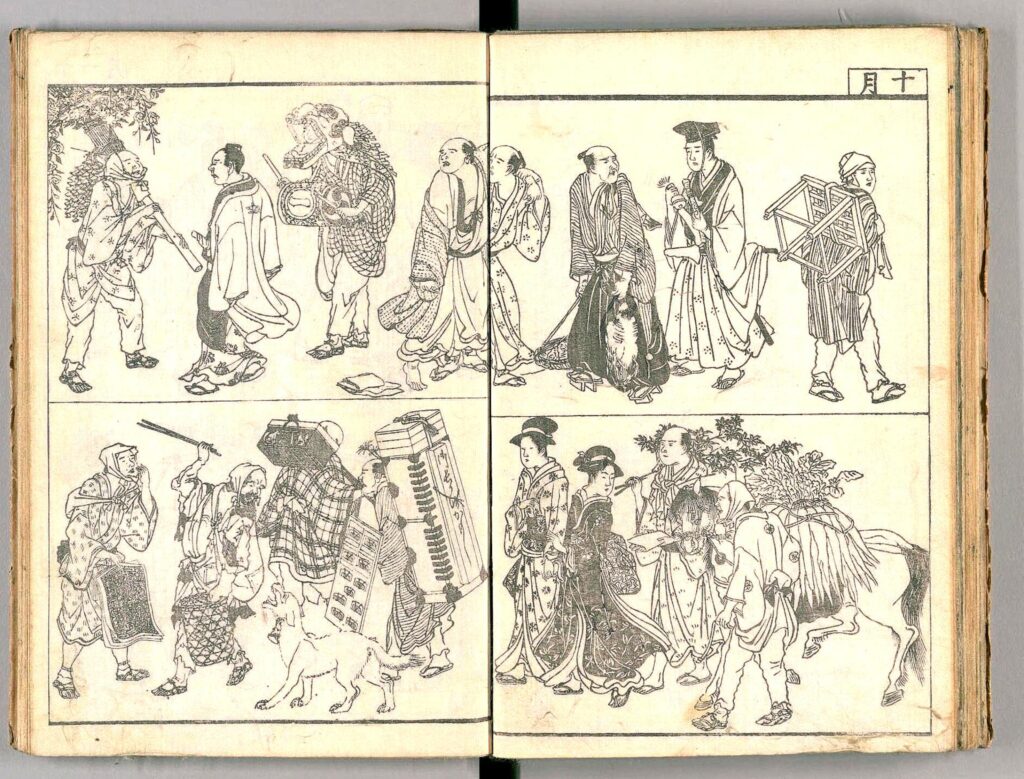

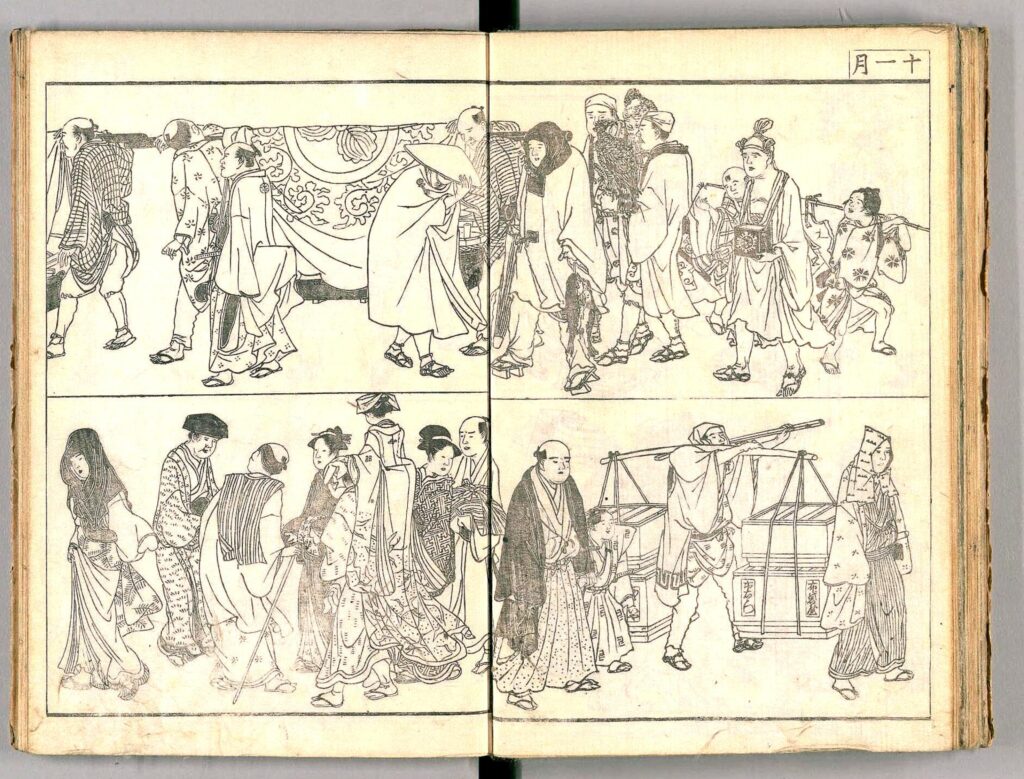

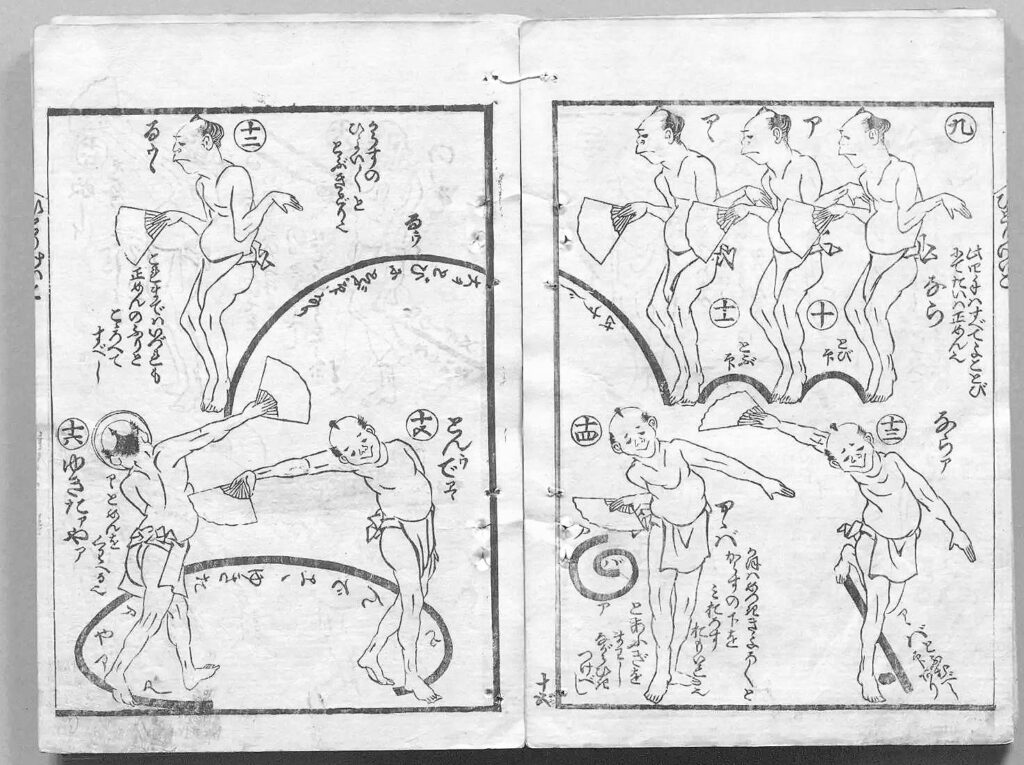

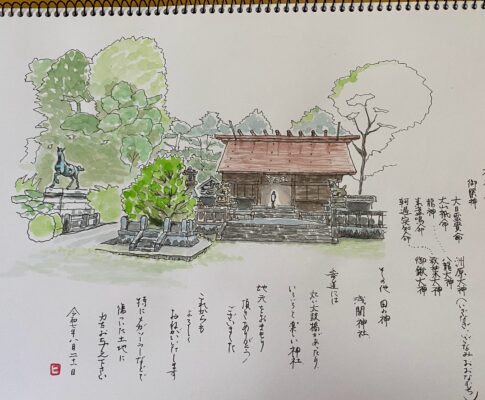

『四季交加』の絵本作品の12か月を実際に見てみよう

さあ、それはさておき、『四季交加』

肝心の 正月から12月までの絵を、お楽しみください。

登場人物は、全部で122組とも言われています。仕事人の図と詞書によって、江戸の年中行事は、街の繁栄振りを感じられますね。仕事人だけでなく、通りを行き交う様々な人が登場します。

※ 職種名など、はっきりと判明できたものは、太字にしてあります。ただ、読み解けてない部分が多く、それは省いています。

【春】お正月 羽子板に興じている子供と若い女子。活発な動きを良くとらえていますね。すぐ隣には、頭襟(ときん)をおでこに付けた『山伏』がいます。お正月に乗じてあいさつ回りして集金をする『礼者(れいじゃ)』『宝船売り』(上中:正月二日の宵に売り歩く。枕の下に置いて寝ると吉夢を見られる縁起物)、『福寿草売り』(右上奥)、『猿舞し』(下右端:猿を背負った人)、『紙鳶(いかのぼり)』(=凧あげの凧)が落ちて女性の裾に絡んで糸を引いている子供。『大黒舞・鳥追い(女大夫)』(下中:三味線を弾いている人。昨年末には姿を変えて、遊芸をして家々を回り米や金銭をもらう節季候 )、『剣術者』

【春】2月 『雁は北に飛び、燕(つばめ)は土を運ぶ』『坂にくるまをおしのぼせては』…牛車で大掛かりなお引越しでしょうか?腰を低くして力こめている姿ですね。『サボン玉売り』(上中:子供相手の夏の商い。無患子 の実を粉にしたもので、泡が立ち、洗濯に使われた。子供のかわいらしい動きをとらえていますね)、唐人笠をかぶった中国または朝鮮の人でしょうか?焼き肉売りのように見えて仕方ありません^^『行脚僧』(右下:六十六部、諸国に散在する六十六の霊場を順配する行脚僧。背負った笈箱に経典や仏像を収めて運ぶ人もいる。)『絵馬売り』(上中:初午祭りあてこんだ、狐の絵馬を持っている人)

【春】3月 『うえを下へこねかえす花見の賑わい。見せに来る人。見に来る人。老いとなく。わかきとなく。下戸となく上戸となく。貴賤郡集(きせんくんじゅ)の花の陰。何をもってか書きつくすべけんや』ざっくり訳すと、『花見で様々な人でごった返し、誰を描いたら描きつくせるのか、いや描きつくせない~!』という状況なのですね。『植木売り』。頬かむりした女性は二人連れの旅の途中かな。魚売り、鶏、高僧と思しき人とごあいさつする訳ありな人。

【夏】4月 『座頭(盲人)も犬ざくらに馴れ』『松魚売(かつおうり)のいかめしき声は。貧人の耳にとどろく』(左下:カツオ売りは、魚河岸で買い付けた初ガツオの荷をかついで小走りに売り歩く)『卯の花新茶売り』『蟹。一夜鮨。筍。初茄子。牡丹。燕子花(かきつばた)』『そらをとぶ蝙蝠(こうもり)は蚊をとらんとはかり』『扇売り(おうぎうり』『粽(ちまき)柏餅』武士

【夏】5月 『梘竹売り(といだけうり)』(下の左から二人目:衣服を干す衣紋かけ用の竿も売った)、『水鶏(くいな)』(夏を告げる鳥)、『蚊帳売り』(まん中下:二人組。近江産の蚊帳や畳表を売る。荷の担ぎ手は、声の良いものが選ばれ、数日練習をした後に町に出る。前を行くのは、店の手代、商家の使用人)、『足駄歯入れ(あしだはいれ)』(右下:すり減った下駄の歯を交換する人)、『下駄売り』(下左:荷をおろせば、即、店開きできる)竹を運ぶ人。鷹匠?見世物のお芝居か?何かをまき散らして慌てて拾おうとする人。『貸本屋』

【夏】6月 『夕立の牛車は牛をかくす夏木立をたずね。』『水うり』(右下:冷や水売り。冷たい泉の水を汲んで売り歩く。白玉と、白砂糖を入れて、一椀四文だとか)『枇杷葉湯(びわようとう)売り』広辞苑によれば、『ビワ』の葉に肉桂・甘草・莪蒁(がじゅつ)・甘茶などを細かく切って混ぜ合わせたもの煎汁。清涼飲料として用い、暑気あたりや痢病を防ぐ効能がある。京都烏丸に本家があり、江戸では馬喰町山口屋又三郎の店がこれを扱い宣伝用に路傍で無料で飲ませた』4月上旬から8月下旬までの商い。

『わいわい天王』(上左:子供が追っていくと、猿田彦(天狗)の仮面で黒紋付の羽織と袴を着て、疫病よけの守り札、護符を撒いている。後で、各家から一文ずつもらう。貧しい神道者の大道芸)大喜びしている子供が飛び跳ねているようで、かわいらしい!

籠の中には、眼鏡の人が。

【秋】7月 『虫うり』(虫かごに入れた虫を売る店)『燈籠売り』『高屐をはいた乞食僧(こつじきそう)』(上中:高屐 歯の高い下駄。頭上に樒(シキミ:常緑樹の葉)をいれた桶を乗せて、鉦(しょう)をたたいて唄いながら門付け、をする人。人家の門口で雑芸を演じたり、経を読んだりして金品を乞う)仏画を見せて辻説法をしている僧侶もいます。『赤とんぼは天に紅葉をちらし』

【秋】8月『棚経の坊様』(右下:お盆の時期に自宅に訪問し読経するお坊さん)。里芋の葉が見えます。里芋売り?『蕎麦屋』(左下:信濃屋と書かれた岡持ちは、蕎麦屋かと思われる。蕎麦屋ならも実際に名前が残っている屋号)犬も時々登場する。もめごとの様子。『回り髪結い』(上中:黒漆の箱に商売道具を入れて得意先を回る)

【秋】9月 『輪替え』(右下:桶や樽の壊れたのを直す職人)、『箍かけ(たがかけ)』(桶などの外側に竹をかけて締め付ける)『観音草。薬師草』を売る人。『僧となく。俗となく。町人となく。百姓となく。明け方から夕方まで。交加(ゆきかう)人のたへまなく』ざっくりと訳すと「とにかく様々な人が行き交います!」『眼鏡売り』が目の部分に穴が開いた白い面の人がそれかはっきりわかりません。そのほか、籠かきがとおったり。けんかしてますかね?

【冬】10月『大根付け馬』(馬に大根を運ばせています)『獅子舞』がいます。犬もいます。馬の背に乗せて物を運ぶ道具または椅子のようなものを背負ったり、大きな籠のようなものを担ぐ人がいます。遊女らしき人もいますね。左端、帳面のようなものは、相撲の勝敗表か?

【冬】11月 大きな布が気になりますが判明できませんでした。こちらの記述全体については、多くがはっきりわかりませんでした。とても興味深いいで立ちの人がいますね。11月なので寒さ除けの服も見られます。

【冬】12月『漬菜納豆売り』『寒念仏で鉦(焼)をたたくお坊さん』『歳のうちに春を告げる才蔵市(さいぞういち 正月気分に欠かせない祝福芸)あれば、年の坂道の道しるべする『節季候(せきぞろ)あり』(上右:シダの葉をさした笠と覆面といういで立ちで戸別に訪問する門付け)、『松売り』『借銭乞い(しゃくせんこい)』(借金取り)『東都の繁盛、四時(しい)しの賑わい。いかんぞつたなき筆に書きつくすべけんや』…江戸の繁盛ぶり、四季ごとの賑わいをどうしたら書きつくせるだろうか…

ヘラサギの別名、漫画(まんかく)の生態が

似ているかも?説。

さて、次は、ヘラサギ説についてです。

ヘラサギの中国での別名で漫画(まんかく)というのだそうです。

水鳥は、どの水鳥でもそうですが、常にエサを探している気がします。

事実、終日飽くことなく小魚を渉猟するという意味合いがあるそうで、

江戸時代には、「飽くことなく渉猟する」意味で「まんかく」を用いた『漫画随筆』という書物があったという情報もあります!

この意味でいうと、一日中、飽くことなく町で見たあらゆる題材を描いて網羅するという意味もありそうな気がしますね。(これは、浮世絵研究家で時代考証家の林美一先生の説)

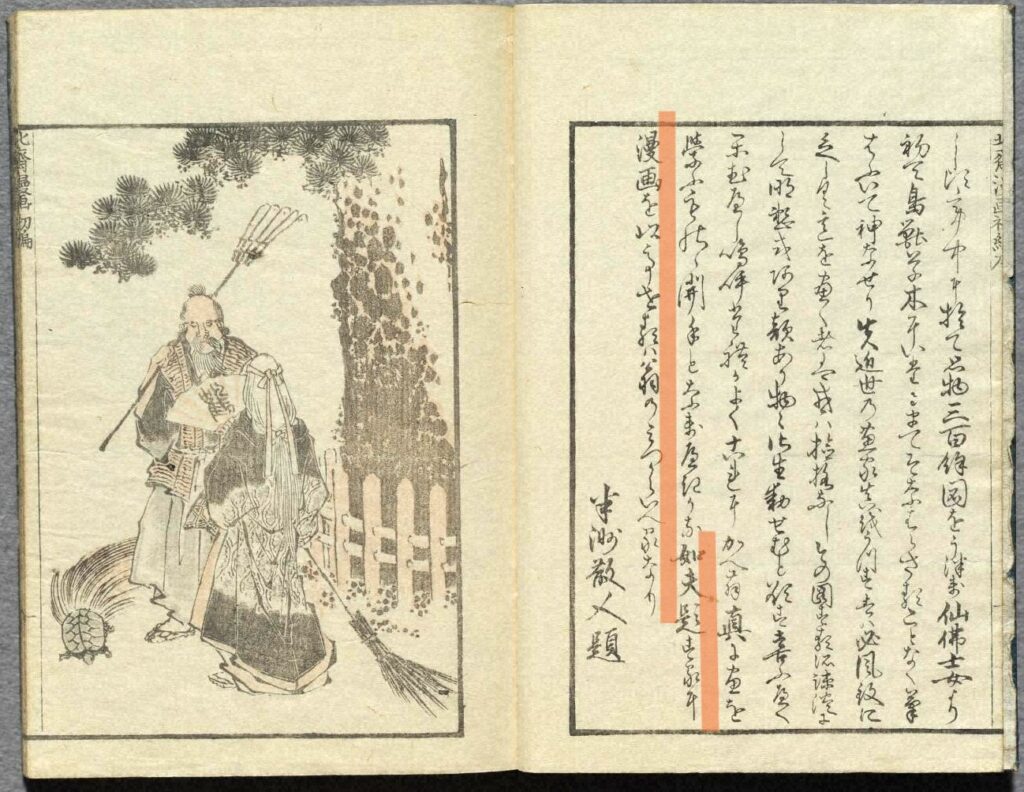

葛飾北斎自身の希望で『北斎漫画』を

『漫画』と呼んで欲しい、自薦説。

3つ目は、葛飾北斎についてです。

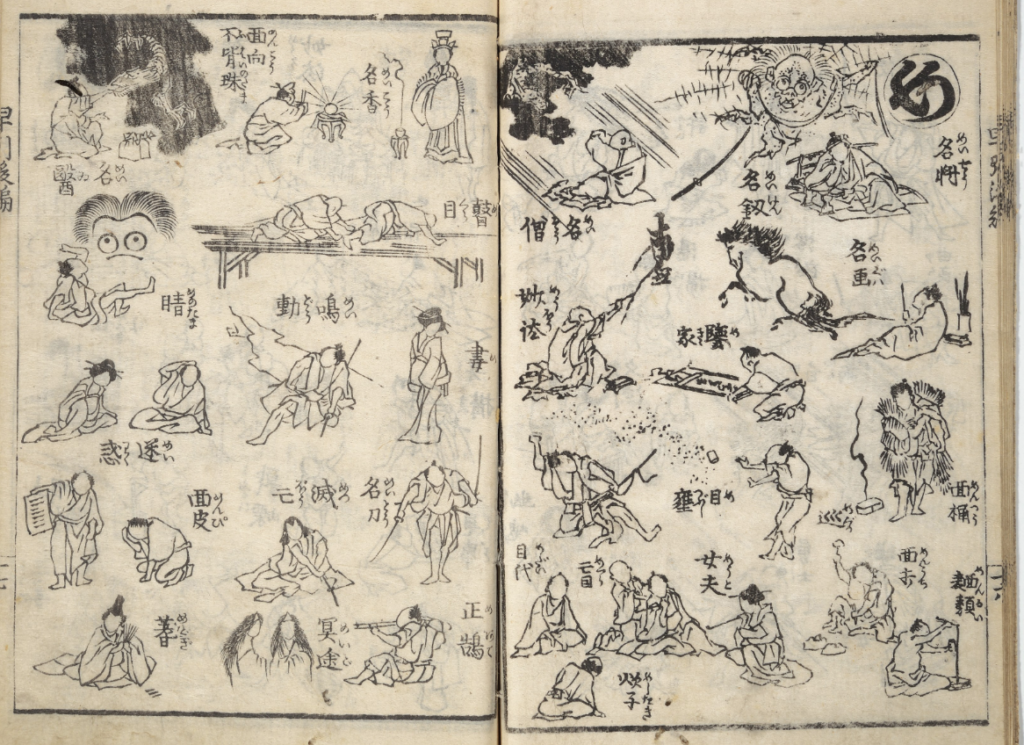

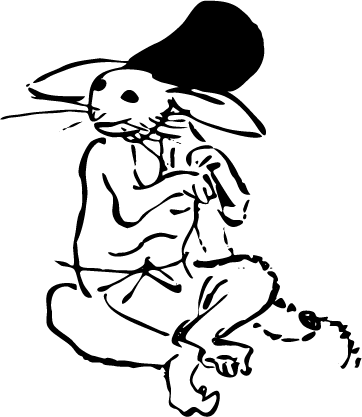

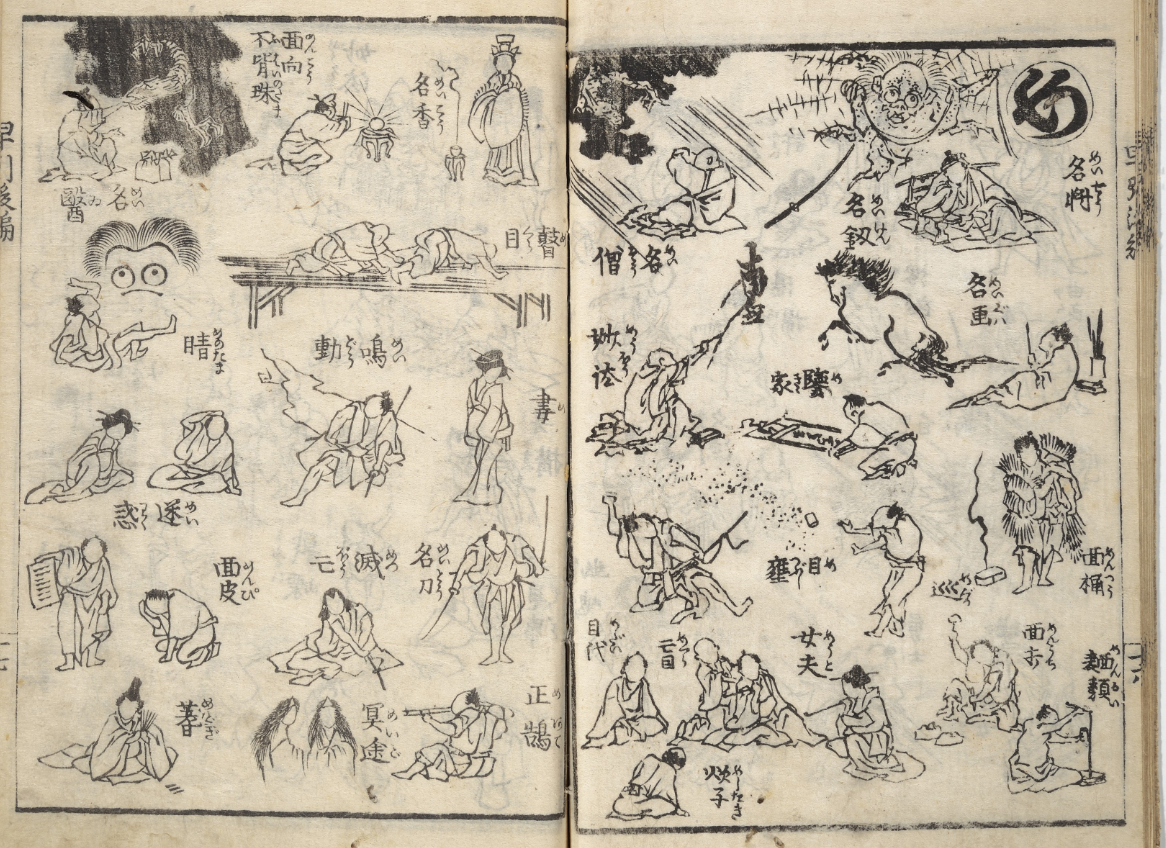

有名な北斎漫画は、全15編からなる画集で、人物、動植物、風景、職業、建築物など、日常生活や風俗の描写がものすごく豊富で多様なスケッチ集になっています。

これは当時の絵師や門下生、学び手たちに大変貴重なお手本として描かれたわけです。

本当に様々な対象を描いていて、驚きます。小さな虫や身近な植物、架空の生き物や、人々の生活シーン、家屋や見渡すような自然などなど、動きのあるものは、それを生き生きと。表情は、人の表情でなくても感情が伝わってくるようです。

ただ、それは、『欧米の風刺画のような意味や目的を持つようなものではなく、『単純に対象物を描写した』ものの集合体としての絵手本だということがわかります。現代のような『漫画』ではまだないんですね。

さて、この『北斎漫画』初編の序文を、半州散人(散人とは、へりくだりの意の呼称)と名乗る尾張藩士が書いているのですが、序文の終わりに、北斎の意向を伝えています。

【雑学】北斎は尾張名古屋との縁が深い。旅の途中に、名古屋の門人・牧墨僊(まきぼくせん)の家に滞在し、300枚以上の版下絵を描き上げました。 このとき描いた絵がのちに、名古屋の版元である永楽屋東四郎によって『北斎漫画』になり、初版発行されるのですよ

北斎が自分で『漫画』と呼ばせたかった!という証拠文はここ

どういう経緯で漫画という単語が使われたのか。それは、北斎自身が、タイトルを北斎漫画として欲しいと書かれているという事実があるというのです。

序文の最後の一文に、「如夫題するに漫画を以てせるは翁のみづからいへるなり」(意味:「ここに述べるには、漫画をもって(説明)しているのは翁(北斎先生)自らの言葉だ」と、北斎自身が、実はこの本を「漫画」と名付けたと半州散人が明かしているのです。

だとしたら、このとき、北斎はどういう意図をもって、「漫画」としたのでしょうか。

それは、北斎は、中国の画譜『芥子園画伝(かいしえんがでん)』や鍬形蕙斎(くわがたけいさい)の『諸職画鑑(しょしょくえかがみ)』や『略画式』など、過去の絵手本を参

考-+にしていました。研究熱心ですね。立派な手本から学ばせてもらった画集だということで、謙遜の気持ちを表しているのではないかという考察があるのです。

その根拠として、

北斎漫画が発刊された頃には、他に合川珉和(あいかわみんわ)の『漫画百女(まんがひゃくにょ)』が発刊されたのですが、それは、女性の日常生活をユーモラスに描いているもので、1695年にすでに発刊されていた菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の『和国百女(わこくひゃくにょ)』という絵本を、パロディー的な試みとして制作された絵本だそうで、二番煎じ的存在。

その頃には、すでに、「漫画」という言葉は、少なくともその世界では使われていて、そのように卑下したり、謙遜したり、する意味が含まれていた、という見立てですね。

そして、さらに、その3年後、1817年発刊の立林何帠(たてばやしかげい)の『光琳漫画』発刊されました。これは、光琳風の植物文様を集めたものなので、これも、二番煎じ的発想ですね。ですんで、やはり、謙遜や、卑下するニュアンスが含まれていそうです。

この後から、○○漫画というタイトルのものが次々と刊行されてくるようになったところからすると、この北斎漫画を発端に、世間で広く「漫画」と言う言葉が使われていくようになったのかもしれません。しかし、この時点では、まだ、現代の「漫画」の意味ではなく、あらゆるものを集めたという意味合いだったと、考えるのが自然でしょうか。

(太田記念美術館主席学芸員の日野原健司氏の考察を参考にさせていただきました。)

〈愛知県三河地方のマンガあるあるだよ〉

浜辺に「マンガ禁止」の看板が!

この浜で漫画を見てはダメと??

実は、貝の採り過ぎを防ぐ注意喚起なんですって。

マンガ漁は、櫛のような歯がついた網で

海底を耕すようにして獲物を捕まえる三河湾伝統の漁法で、

「万歯」(まんば)が訛って「まんが」

と呼ばれるようになったといわれているそうです。

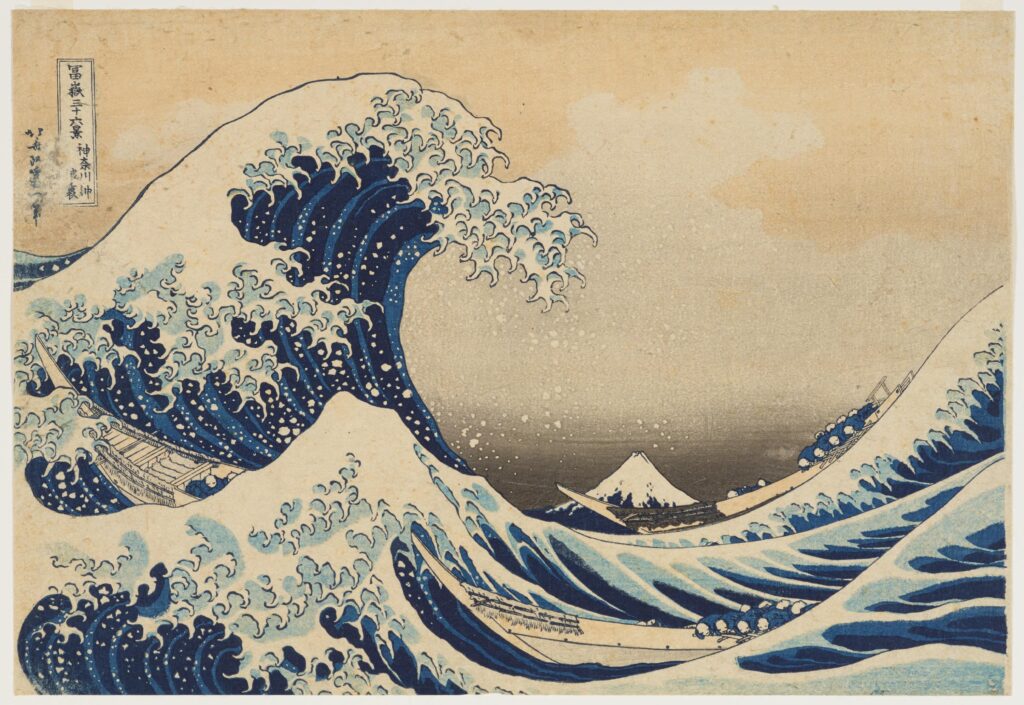

向上心の塊!世界から注目される「葛飾北斎」90年の歴史を凝縮(1760‐1849年)

1760年北斎は、東京墨田区で生まれ、幼くして養子となりました。6歳から絵を描き始め12歳頃には、貸本屋で働き、目を養ったのでしょうか。14歳頃には、版木彫の仕事をしていました。

1778年 19歳、浮世絵師の勝川春章(かつかわしゅんしょう)に入門しました。

勝川派の絵師として、春章の様式の役者絵や黄表(きびょうし)の挿絵、子供絵、おもちゃ絵、武者絵、名所絵、角力(すもう)絵、宗教画など幅広い題材の作品も発表しています。肉筆画は少ないですが、「鍾軌(しょうき)図」や「婦女風俗図」などがあります。

1794年 35歳で勝川派を去り、1804年45歳まで宗理(そうり)の画号を用いました。宗理とは、俵屋宗達ら琳派の俵屋宗理2代目を受け継ぐ画号です。しかし、それまでの琳派とは違う独自の画風を完成させました。ほかには、たくさんの摺物や狂歌絵本の挿絵を描いています。

1798年 39歳には、琳派からも独立し、どの流派にも属さないことを宣言し、北斎辰政(ときまさ)と名乗っています。作風から1804年45歳頃までが、宗理様式の時代と呼ばれています。

1804年 45歳、北斎は読本挿絵(よみほんさしえ)の制作を精力的に行っていて、1811年52歳までを読本挿絵と肉筆画の時代と呼ばれています。墨の濃淡を利用した奥行のある空間表現や奇抜な構図などで読本挿絵の芸術性を一気に高めました。また、洋画の陰影表現を研究し取り入れた風景版画も制作しました。肉筆画も多く遺しています。「葛飾北斎」の画号はこの時期登場しました。

1812年 53歳の頃には、北斎の絵を学ぶ人は全国にいたため、北斎は絵手本の制作に情熱を注ぎました。現在、「ホクサイ・スケッチ」の名で世界的に有名な『北斎漫画』の制作もこの時期に始められました。北斎の絵手本は、眺めるだけでも楽しく、工芸品の図案集としても使われました。絵手本以外では、錦絵の鳥瞰図があり、摺物の制作が増えました。

1830年 71歳、この時期には「冨嶽三十六景」などの風景版画や花鳥画など、有名な錦絵の名作が多数生み出されました。1833年74歳までを錦絵の時代と呼ばれています。浮世絵に風景画を確立したのは、北斎の偉大な業績の一つと言われています。絵手本の時代には、洋風表現を大胆に使用した作例もありましたが、この時代には北斎ならではの洗練した洋風表現で、中国の写実的な彩色をする南蘋(なんぴん)派の表現も取り入れています。

1834年 75歳からの晩年期は、肉筆画を遺しました。

1834年刊行の『富嶽百景』の中で75歳の北斎は、73歳にしてようやく動植物の骨格や出生を悟ることができたと述べています。そして、80歳ではさらに成長し、90歳で絵の奥意を極め、百数十歳まで努力すれば生きているような絵が描けるだろうと記しています!この時期、卍(まんじ)の画号で肉筆画を多く描きました。題材は、故事に則した作品や宗教画等。ほかに、絵を描く人々のために画法を記した絵手本等も刊行しています。

1849年 90歳、春、死去。死の直前まで、真の絵師となることを切望する言葉を遺しました。向上心の塊のような絵師の一生でした。

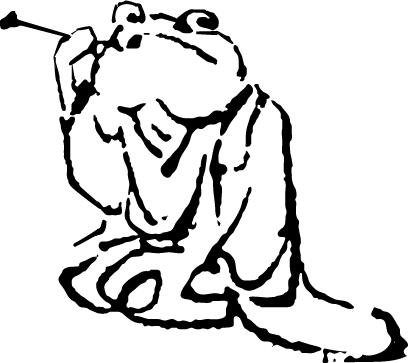

北斎は浮世絵だけでなく、狩野派、土佐派、西洋画法などの絵画も学んでいたといわれています。装飾画様式の琳派の流れの宗理派を学んだ後は、天地、宇宙、自然を自分の師と仰ぎ、作画し続けた経歴は、多彩な画風の所以となっています。ユーモアのある鳥羽絵も描いていますし、川柳でも、ユーモアセンスのある句を残しています。北斎の作品は、ヨーロッパの印象派が生まれるきっかけになり、ゴッホ、ドガ、リヴィエール、ガレ、ドビュッシーなど、画家だけでなく、工芸家や音楽家にまで影響を与えています。

(略歴は、すみだ北斎美術館の資料を参考にさせていただきました)

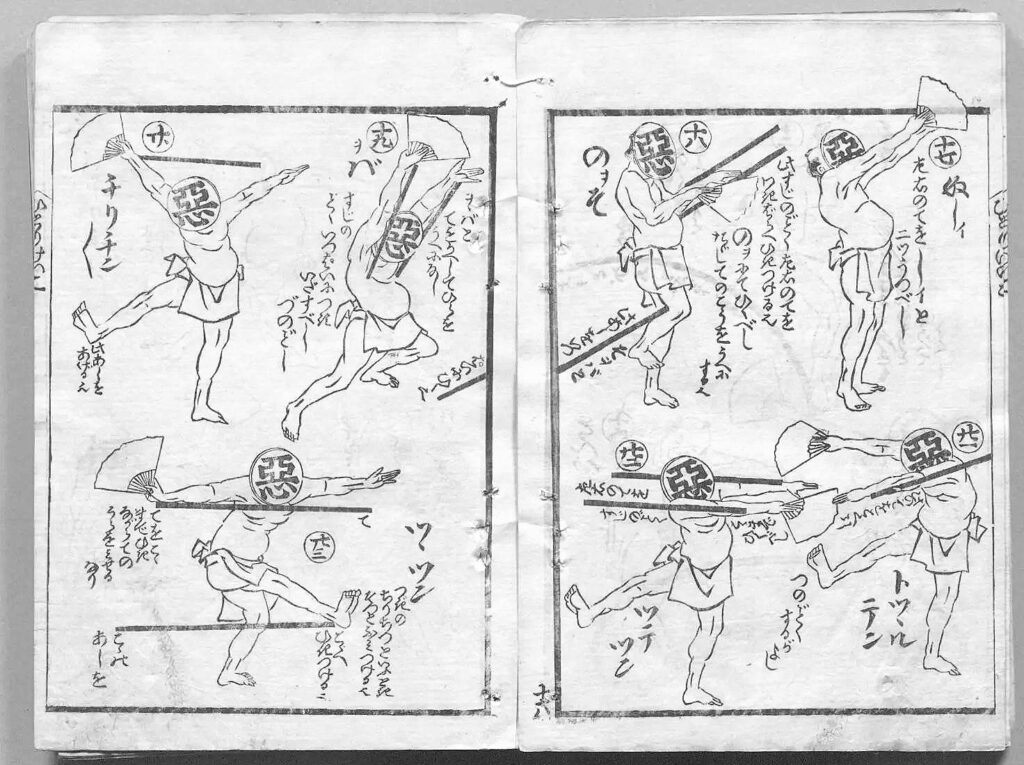

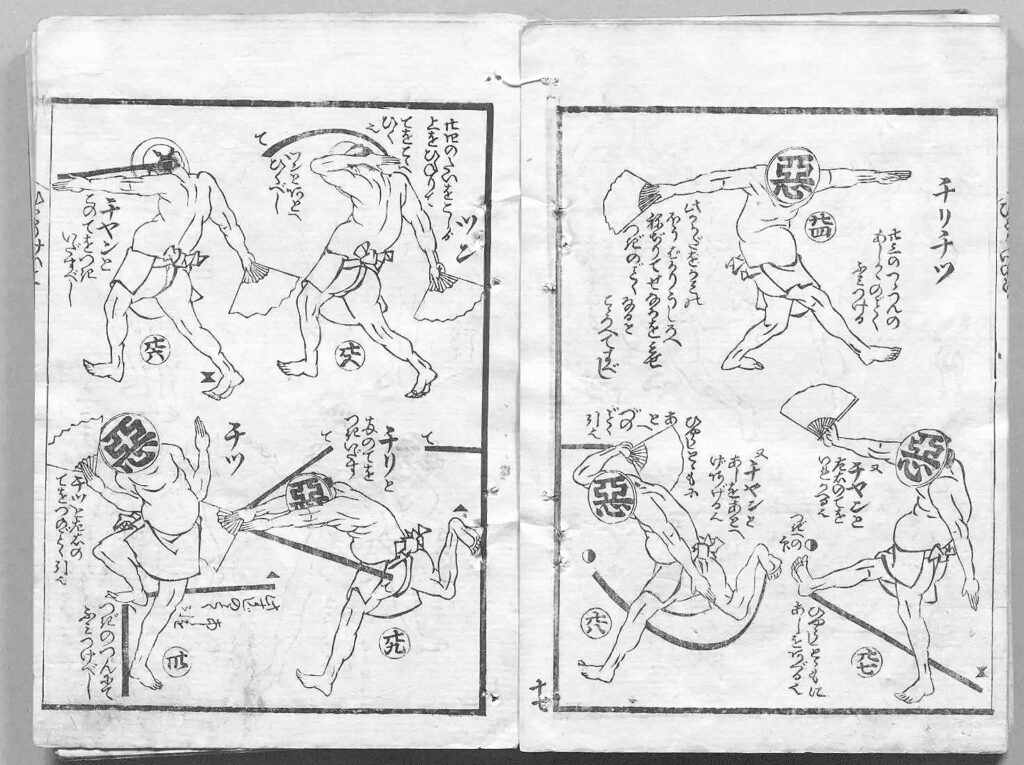

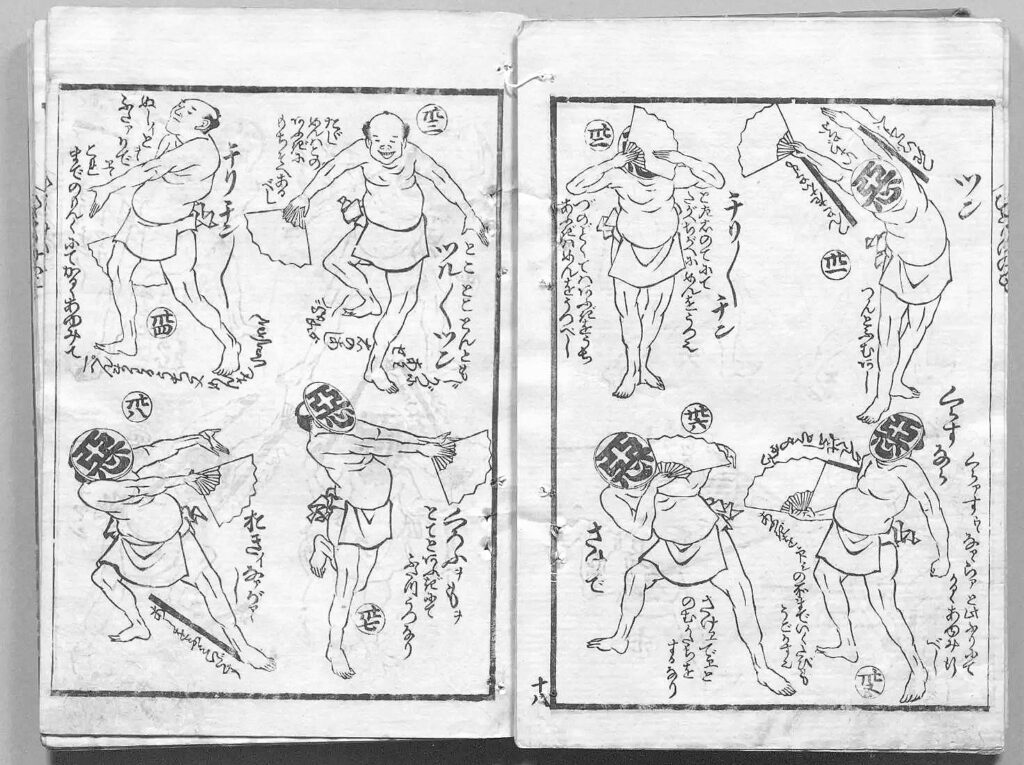

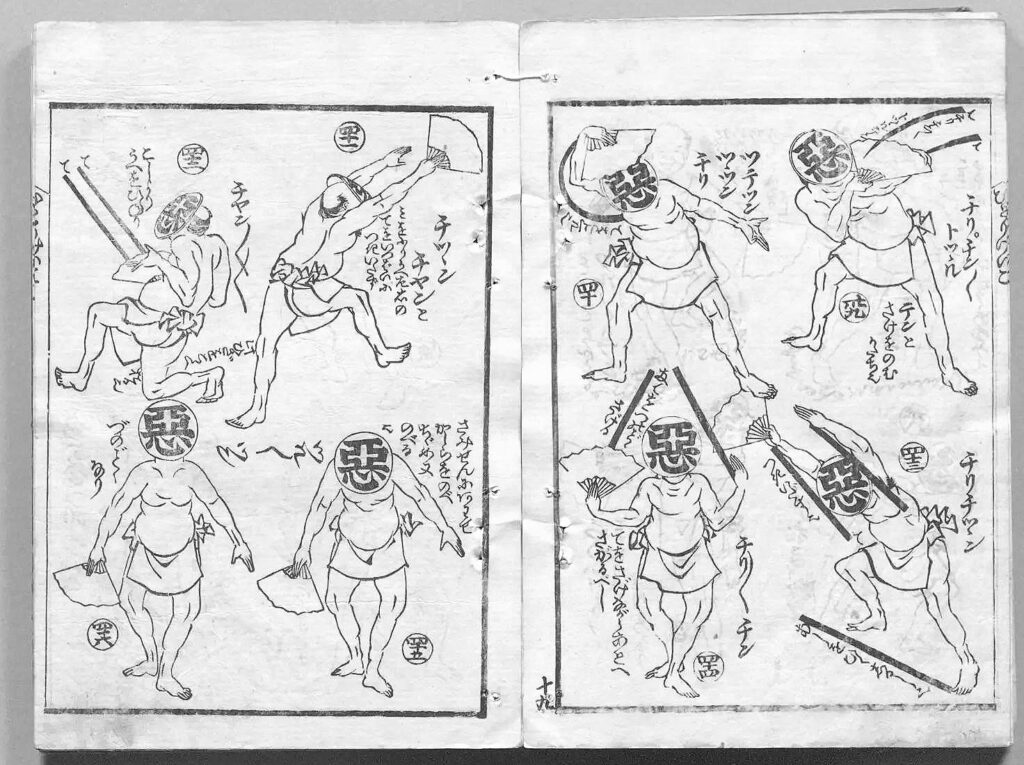

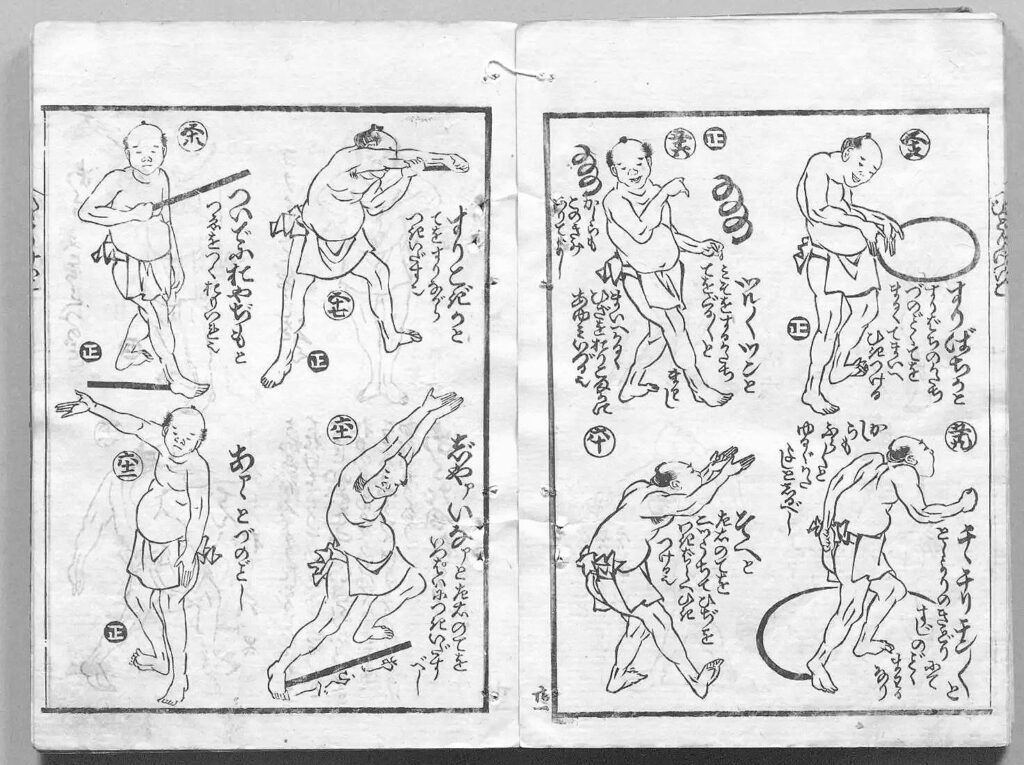

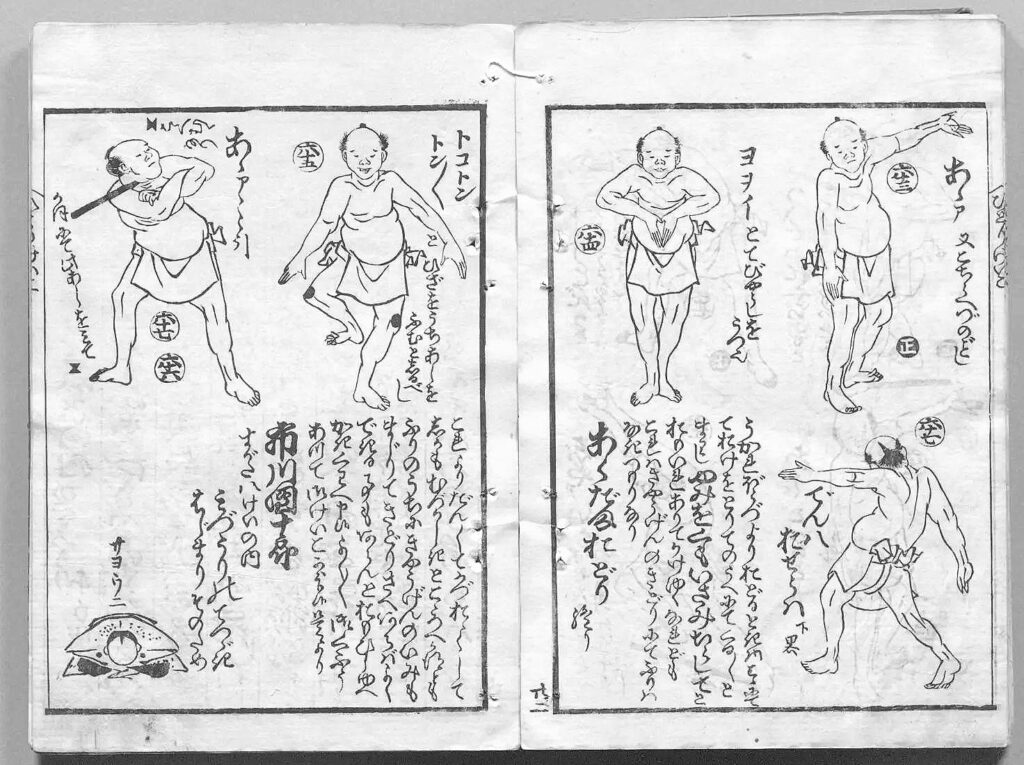

【日本の漫画の歴史】北斎漫画『悪玉おどり』 動きを視覚化するアイデア満載!

それでは、北斎漫画の一部をご紹介します。ここまで斬新な表現は驚きですが、動きの特徴を太線を用いて伝えていて、さすがのアイデアですよね。今のマンガにも通ずるし、そのままでも楽しめます。これで本当に、踊りのお稽古をしたとしたら、楽しい毎日だったでしょうね。書き込んでいる文字は、振りの説明と、長唄(三味線と唄)の部分だそうです。

文化12年 (1815年)国立国会図書館

いかがでしたか?!

太線とポーズだけを追っていけば、

なんとなく、踊れるように思えてきちゃうのは、私だけでしょうか?^^

ちなみに、北斎のこの『悪玉おどり』は、前述した山東京伝の

黄表紙作品をヒントにしたキャラクターだとわかります。

京伝の作品名は、『心学早染草(しんがくはやそめくさ)』です。

機会があれば、ぜひ、山東京伝の作品をご覧ください。

京伝の数々の作品、知ったら、ぶっ飛んでいて、

はまりますよ~

【日本の漫画の歴史】漫画の語源について まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

漫画という言葉の語源について、3つの説があることを書いてきました。

①山東京伝説 ②ヘラサギ説 ③葛飾北斎説

ただ、私は、このように考えています。

名も知れぬ子どもたちかもよ?説・・・です。

いまさらですかえ?

いや、すみません

なぜかというと、、

漢字の意味が人々に知れ渡った社会では、いずれにか、その漢字を使った応用単語とか、造語みたいに「あたらしいもの」が自然に、または、面白がって生まれてくるものではないでしょうか。

ですので、発祥の事象やきっかけがはっきりと確定できないとしても、ある時期に一斉に同じことが起きる「100匹目の猿現象」のように、人々の心の状態が満たされたときに、自然発生的にあちこちで使われ始める、ということがありうると思うのです。

「証拠資料がなければ、成り立たない」とは言えないのではないかと。

江戸の文化が活気づいていた時代、寺子屋に通う子どもたちが、大人の知らないところで、面白がって口をついて出たかも知れないなあと思うんですよね。『漫筆』という言葉を覚えた子どもなら、言いかねない^^と思いませんか。

子どもって、教えなくても、何かしらの絵を描きますからね。

紙の上でなくても、地面でも。

おしゃべりしながら何かを描いていて、という風景。

昔も変わらなかったんじゃないかなあ。

そのいたずら描きを、自分たちで、『漫画じゃ漫画じゃ!』

と、はやし立てる場面が浮かびましたね。

何か得体のしれない新しいものを作り出してはしゃいでいる場面を。

何はともあれ、

こうして、語源を探る学問のような人間の作業も生まれる・・・、面白いですね。文化って。

ではまた。

僕らが最初に言ったんじゃ~

では、また。

.jpg)

鶴屋喜右衛門という名前は、

お店で代々継がれた名前で、

年齢など、不詳らしいですぜ