最近、気になる話題は、

LGBT理解増進法という法律が国会で通ってしまったこと

ポリコレという言葉と観念が広がって、

差別用語についても過敏になってきていますよね。

美人画のタイトルなのに何なの?ってところですが、

性別での価値について表現することの自由が

奪われていくような世の中に向かっているこの頃

日本でも、この先、「美人画」という言葉さえ、

差別用語として扱われて、使えなくなってしまうのではないかと、

少しずつ不安に思っているんです。

いろいろな国々や人々の価値観を否定せず

調和を大事にしてきた日本

これからも、

穏やかで平和な日本が続くように祈りつつ

「美人画」についてみていこうと思います。

日本での美人画の歴史とは

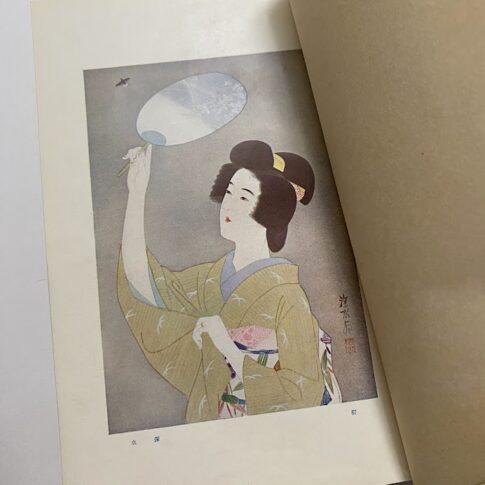

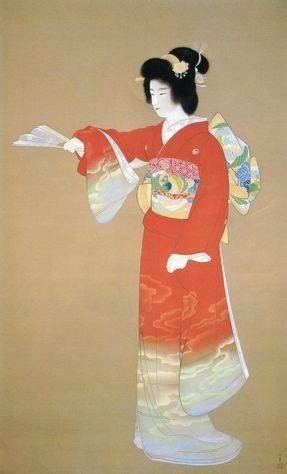

絹本着色 (出典:ColBase )

美人画とは、字のとおり、

美しい女性の肖像を描いた絵だよね?と思ってしまいます。

ところが、広辞苑をひくと、

「女性の美しさを強調している」のであって、

「美しい女性」をモチーフとして、リアルに描いたものではないのですね。

実は、「美人画」という呼称そのものは、

1940年代から1950年代の頃に、文部省美術展覧会が

開かれたころから使われ出したとのこと

明治以前の絵画までさかのぼって対象とされた

ということですから、(ウィキペディア)

便宜上の分類という意味が大きいのでしょうか

ところで、

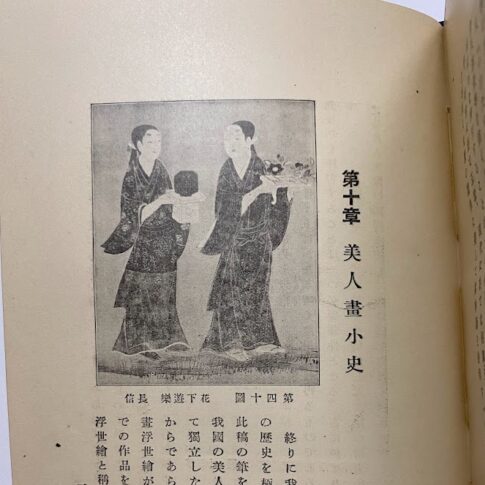

日本の古い美人画といえば、

正倉院の「樹下美人図」奈良時代(752〜756)ですね。

時を経て、浮世絵の「見返り美人図」(菱川師宣)

などが浮かびますが、

浮世絵は、江戸時代(1603~1867年)の

町人文化から始まったものとされているし、

そもそも「日本画」が

ジャンルとして認識されるようになったのは、

1870年ごろ、明治時代が始まったころから

といわれているので、

「日本画」も「美人画」も、その分類としては、

日本の長い歴史(令和6年現在、皇紀2684年)からすると、

ごくごく最近のことなのですね

代表的な美人像、有名な美人画、浮世絵の時代

ところで、先述の「見返り美人図」もそうですが、

源氏物語絵巻にも登場するような貴族の女性像を見ても、

昔の日本人の美人像は、現代とはかなり違うように感じます。

描かれた美人様方には、たいへん失礼なのですが、

美人に描くための、引目鉤鼻(ひきめかぎばな)

という記号のような型があり、

それに当てはめて描かれた美人像ということですよね。

美的感覚を臨場感を持って、

感じ取ろうとしてもなかなかむずかしいです。

今どきの美人といえば、

大きくはっきりとした目、二重まぶた、鼻筋の通った顔が、

好まれていますから^^

絵巻に出てくるような貴族の女性のような、

目は、小さく切れ長。ほそおもて。しもぶくれ。

口元は少し受け口だったりもします。

そのような画一的な女性像です。

これが日本人が古くから持っていた美人の理想の基準

だったといわれています。

なぜ、そのような型が続いていたか、という考察では、

高貴な貴族の姿に、庶民が、あこがれたという説があります。

実際のところはどうなのでしょうか。

これは、私の勝手な考察でもあるけれど、、

日本人特異の「もの」や「こと」をとらえる感覚の鋭さで

絵の向こう側のイメージをとらえることができ、

あえて単純化したのではないかと思っています。

だって、存在した生身の女性は、もっと個性があり、

それぞれ違う美しさを持っていたと思うのですが、

そこをあえて表さずに、普遍的で理想的な美人像を表現した、

と思うのです。

建物にしろ、植物にしろ、

西洋のような写実的な表現はないものの、

ものの形をとらえるセンスは、あったはずですから。

あえての、人物描写技法。

だからこそ、絵は、本人に似ていなくてもOKだったんだと思ってます。

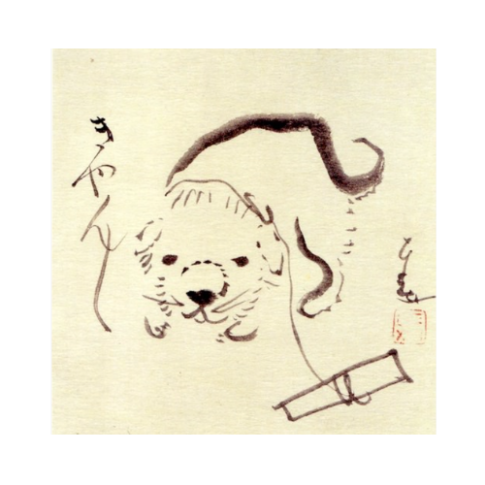

加えて、特に、江戸時代の浮世絵師たちにとっては、

絵師による特異性が表れていることに重きがあったようで、

人気浮世絵師の創造する世界観によって、美人像の違いがあり、

それを楽しむという江戸の人々の心のゆとりが感じられますね。

約200年続いた江戸時代に活躍したのは、

鳥居清永、歌川広重、喜多川歌麿、鈴木晴信、歌川国貞など、

など、大勢います。

雅号が次のお弟子さんへ引き継がれていくということも

珍しくはなかったようで、それも、面白い慣習ですね。

名称よみ:えどむらさきめいしょげんじ ごてんやまはなみ みたてはなのえん

文化財指定

作者:歌川広重筆

江戸時代・19世紀(出典:ColBase )

日本の美人画、明治、大正、昭和から現代

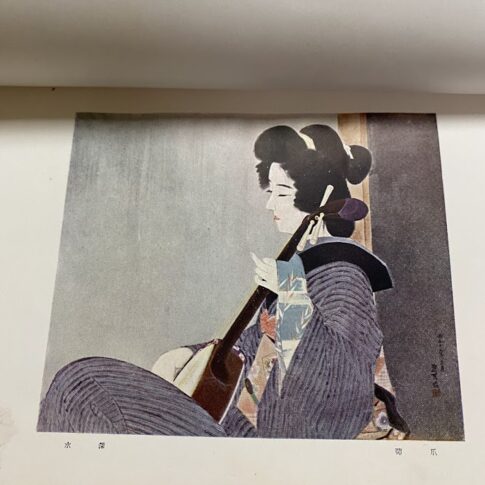

明治末期頃になると、

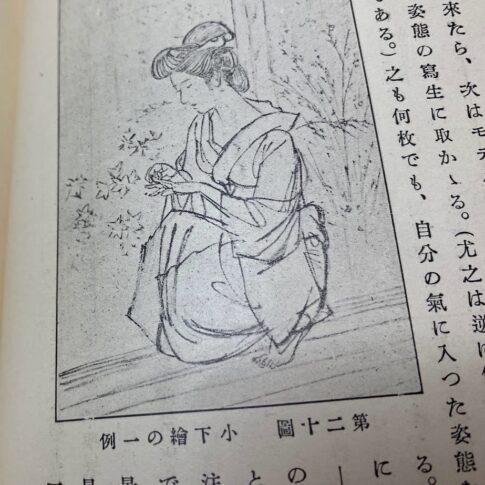

岩絵の具を用いた美人画に挑戦する人たちが現れ、

昔ながらの女性像の美意識に加え、

女性の社会的立場や女性自身の生活の変化、

それに伴う女性たちの精神性を含めて、

女性を描いていこうとするようになります。

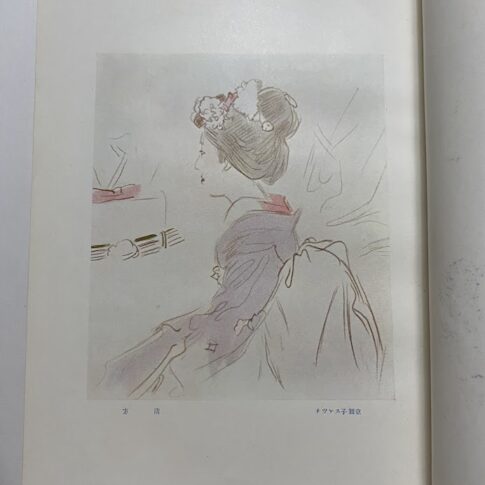

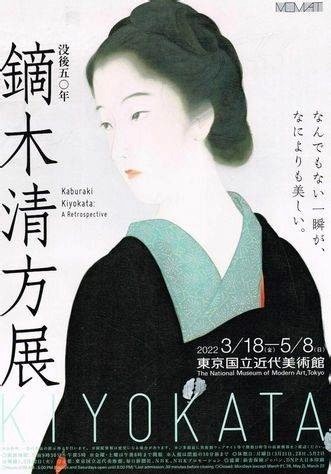

その中でも、新しい女性像を描いた画家、

竹内栖鳳、上村松園、鏑木清方、などが有名ですね。

清澄な女性像を描き、「西の松園、東の清方」と

称されるほどの地位を確立しました。

世間から見た女性に対する社会的認知が変化を見せ始め、

美人画としての雰囲気も変化が見られます。

大正時代には、竹久夢二が「夢二式美人」と呼ばれる浮世絵風の様式と大正浪漫を融合させた美人像で人気を博しました。彼の美人像は、現代に至っても非常に人気がありますね。

現代においても、日本画の美人画は引き続き進化を続けています。

池永康晟のような画家が登場し、現代美人画ブームを再燃させています。

彼の作品は、新しい時代の美意識を反映しつつ、

伝統的な技法を用いて女性の美しさを描き出しています。

日本画の美人画は、時代とともに変わりゆく

女性の美しさの理想を映し出す鏡のような存在です。

それは、単なる外見の美しさだけでなく、

内面の豊かさや精神性も表現しています。

これからも、この美しい芸術形式がどのように進化していくのか、

とても楽しみですね。

.jpg)